令和元年9月3日の第40回台東薪能は、雨が予想されるため、 会場が浅草公会堂へと変更となりました。 詳細はこちら

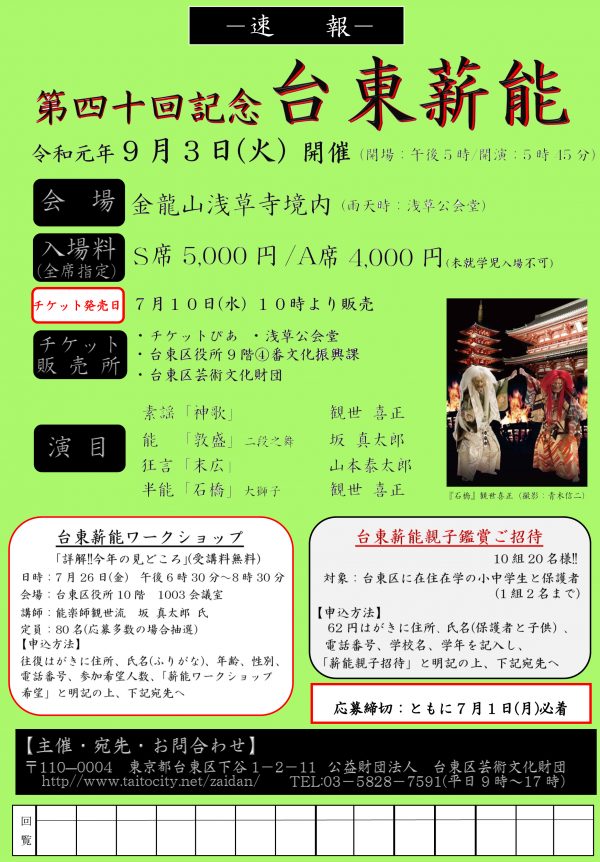

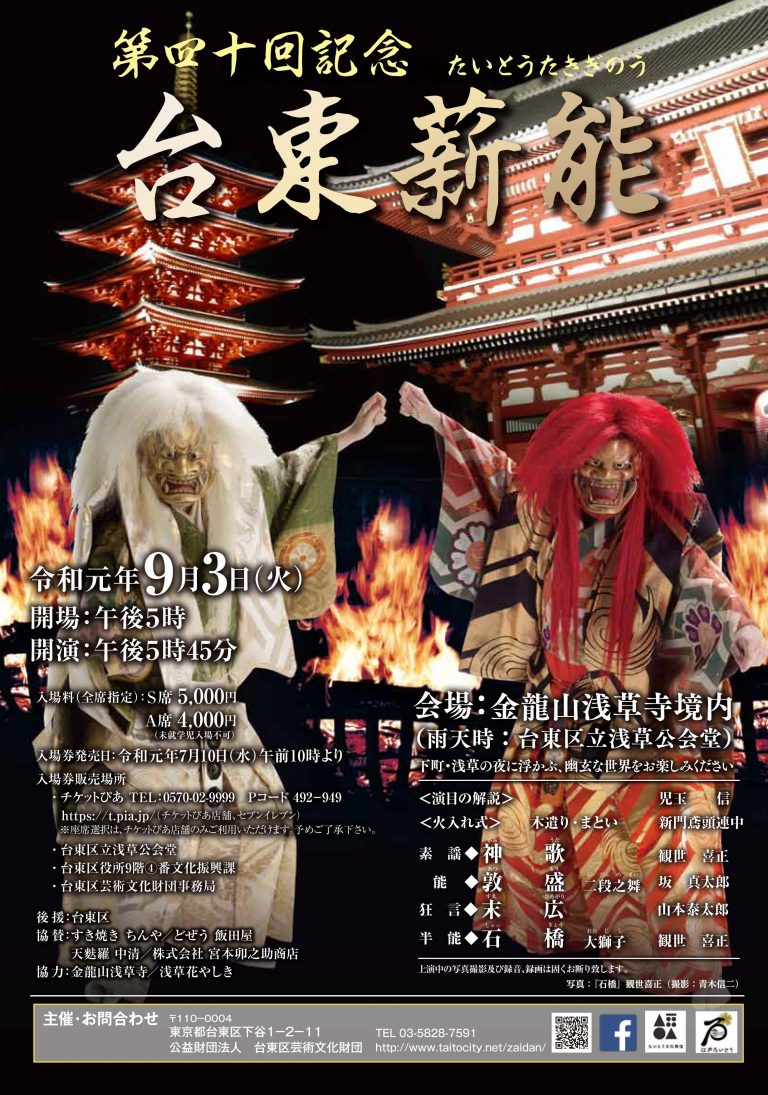

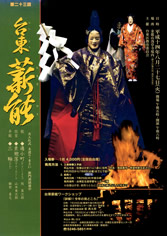

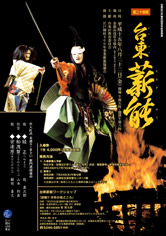

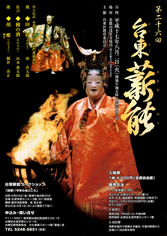

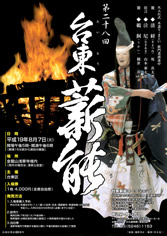

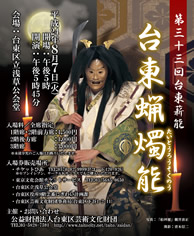

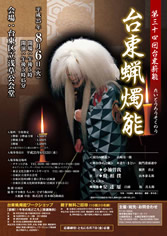

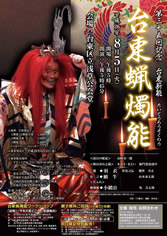

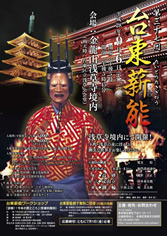

台東区の伝統行事「台東薪能」を浅草寺にて開催します。 下町・浅草の夜に浮かぶ、幽玄な世界をお楽しみください。

※前売券の販売は終了いたしました。 当日券は、会場受付にて16時より販売いたします。パンフレットダウンロード(PDF)» 台東薪能1P・2P・3P・4P

能楽について

能は、舞踊と音楽を中心とした演劇の一つです。「地謡(コーラス隊)」と「囃子(笛や太鼓、大鼓、小鼓等の楽器隊)」の演奏と、登場人物の舞に合わせて物語が進んでゆきます。このような形式は、ミュージカルやオペラに似ています。能の題材には、日本の古典文学をモチーフとしたものが多く、台詞も当時の表現方法のままです。

劇中では、人物像を表すために、「能面」等の仮面を使用します。能面は、登場人物の主役や、物語の進行において重要な役者が付けるもので、老人、神仏、仙人、亡霊といった存在を表現する場合や、主役が若い女性や老女、少年を演じるときに使うこともあります。

一方、狂言は庶民の目線に立った日常的なおかしみを切り取った喜劇(コメディ)が多いです。

これら二つをあわせて「能楽」と呼び、能の公演では、同時に上演されるのが通常です。

能楽は専用の「能舞台」で演能されます。主に、「本舞台」と、そこから揚幕(5色の幕)をつなぐ廊下のような役割の「橋掛かり」で構成されています。橋掛かりは、演者の登場・退場や劇中の舞台の一部としても用いられています。能舞台には、現代の劇場のように緞帳(舞台上と客席の仕切り幕)が存在しないため、登場時・退場時も含めて美しい所作が鑑賞できるところもみどころのひとつです。

劇中では、人物像を表すために、「能面」等の仮面を使用します。能面は、登場人物の主役や、物語の進行において重要な役者が付けるもので、老人、神仏、仙人、亡霊といった存在を表現する場合や、主役が若い女性や老女、少年を演じるときに使うこともあります。

一方、狂言は庶民の目線に立った日常的なおかしみを切り取った喜劇(コメディ)が多いです。

これら二つをあわせて「能楽」と呼び、能の公演では、同時に上演されるのが通常です。

能楽は専用の「能舞台」で演能されます。主に、「本舞台」と、そこから揚幕(5色の幕)をつなぐ廊下のような役割の「橋掛かり」で構成されています。橋掛かりは、演者の登場・退場や劇中の舞台の一部としても用いられています。能舞台には、現代の劇場のように緞帳(舞台上と客席の仕切り幕)が存在しないため、登場時・退場時も含めて美しい所作が鑑賞できるところもみどころのひとつです。

台東薪能について

江戸幕府の庇護のもとにあった能楽は明治維新で大打撃を受けます。明治2年、徳川宗家とともに観世大夫も静岡に移りました。混乱のなか江戸に残って能楽を守った一人が初世梅若実です。慶應元年に厩橋の自宅に建てた小さな舞台が復興の拠点の一つになりました(のち篠山藩青山家の江戸中屋敷舞台を移築)。明治8年、上根岸にあった加賀前田家の屋敷に能舞台が作られました。後に染井に移築され長く親しまれます。現在は横浜能楽堂に移築されています。昭和11年、東京藝術大学に邦楽科が設置され能楽も教科の一つになりました。

能楽と台東区とのこうした深い縁があって台東薪能は生まれました。薪能は、本来は春の季語にもなっている神事です。現在は主として、野外の仮設舞台で夜間に篝火を焚いて行われる能の公演を指します。〝火入れ式〟が大きな呼び物ですが、台東薪能では木遣りで火が運ばれるのが他にはない特色です。台東区民が育てて来た薪能を、末永くご支援ください。(文=児玉信 台東薪能パンフレットより)

能楽と台東区とのこうした深い縁があって台東薪能は生まれました。薪能は、本来は春の季語にもなっている神事です。現在は主として、野外の仮設舞台で夜間に篝火を焚いて行われる能の公演を指します。〝火入れ式〟が大きな呼び物ですが、台東薪能では木遣りで火が運ばれるのが他にはない特色です。台東区民が育てて来た薪能を、末永くご支援ください。(文=児玉信 台東薪能パンフレットより)

-

▲台東薪能の様子 -

▲木遣りの様子

演目紹介

◆能『敦盛』二段之舞

一ノ谷の戦破れ、討たれし平家の公達あはれ…。明治39年(1906)に発表された尋常小学唱歌『青葉の笛』の一節です。広く一般に愛唱されました。

笛の名手として名を残す平敦盛の生年は十六歳ほどでした。一ノ谷の合戦で熊谷直実に討たれた時の姿は「うす化粧して鉄漿黒。容顔まことに美麗」と描写されます(『平家物語』巻九「敦盛最期」)。直実は我が子小次郎と年恰好の似る敦盛を討ったあと、世の無常を感じて出家し蓮生と名乗りました。その蓮生が一ノ谷の古戦場を訪れると笛の音が聞こえ、やがて少年敦盛の霊が現れて優雅な舞を見せ、消えていきます。詩情にあふれた物語です。

一ノ谷の戦破れ、討たれし平家の公達あはれ…。明治39年(1906)に発表された尋常小学唱歌『青葉の笛』の一節です。広く一般に愛唱されました。

笛の名手として名を残す平敦盛の生年は十六歳ほどでした。一ノ谷の合戦で熊谷直実に討たれた時の姿は「うす化粧して鉄漿黒。容顔まことに美麗」と描写されます(『平家物語』巻九「敦盛最期」)。直実は我が子小次郎と年恰好の似る敦盛を討ったあと、世の無常を感じて出家し蓮生と名乗りました。その蓮生が一ノ谷の古戦場を訪れると笛の音が聞こえ、やがて少年敦盛の霊が現れて優雅な舞を見せ、消えていきます。詩情にあふれた物語です。

◆狂言『末広』

まことに目出度い御代というので、あちらこちらで盛大な振舞(供応)が行われています。とある大資産家(果報者)の主人も一族をこぞっての振舞を思い立ち、メインゲストには末広を進上しようと、太郎冠者に都で求めてこいと言いつけます。久しぶりに都に行けるとルンルン気分で出かけた太郎冠者。ところが都に着いて、肝心の「末広」が何であるかを聞き忘れたことに気づきます。

さて、この結末は?「末広」とは何か?太郎冠者の失敗談ですが、謎解きも楽しい、明るい物語です。

まことに目出度い御代というので、あちらこちらで盛大な振舞(供応)が行われています。とある大資産家(果報者)の主人も一族をこぞっての振舞を思い立ち、メインゲストには末広を進上しようと、太郎冠者に都で求めてこいと言いつけます。久しぶりに都に行けるとルンルン気分で出かけた太郎冠者。ところが都に着いて、肝心の「末広」が何であるかを聞き忘れたことに気づきます。

さて、この結末は?「末広」とは何か?太郎冠者の失敗談ですが、謎解きも楽しい、明るい物語です。

◆半能『石橋』大獅子

仏教の奥儀を極めるため天竺(インド)の霊仏霊社を回り、やがて入唐して生身の文殊菩薩が法を説く浄土という霊場清涼山までやってきた寂昭法師は、目の前の石橋を渡ろうとします。その時、一人の童子が現れ、この橋は名だたる名僧・高僧が捨身の修行をして初めて渡ることが出来た橋だ、貴方のような修行途中の者が渡れるような橋ではないと諫め、ここで待つが良い、奇瑞が現れると述べて去っていきます。やがて辺りは牡丹花咲き乱れる霊場の様となり、文殊菩薩の使いである霊獣獅子が現れて牡丹花に戯れつつ千秋万歳を祝し、獅子の座に直ります。

仏教の奥儀を極めるため天竺(インド)の霊仏霊社を回り、やがて入唐して生身の文殊菩薩が法を説く浄土という霊場清涼山までやってきた寂昭法師は、目の前の石橋を渡ろうとします。その時、一人の童子が現れ、この橋は名だたる名僧・高僧が捨身の修行をして初めて渡ることが出来た橋だ、貴方のような修行途中の者が渡れるような橋ではないと諫め、ここで待つが良い、奇瑞が現れると述べて去っていきます。やがて辺りは牡丹花咲き乱れる霊場の様となり、文殊菩薩の使いである霊獣獅子が現れて牡丹花に戯れつつ千秋万歳を祝し、獅子の座に直ります。

半能は、獅子の登場する後半を演じる演式。「大獅子」は白・赤二頭の獅子が豪壮かつ華やかに躍動する演出をいいます。

(文=児玉信 台東薪能パンフレットより)

開催概要

| 日時 | 令和元年9月3日(火) 開場:午後5時/開演:午後5時45分 | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 金龍山浅草寺境内 住所:台東区浅草2-3-1 (雨天時:台東区立浅草公会堂 住所:台東区浅草1-38-6) 雨天についてはこちら | ||||||||||||||||||

| 演目 |

|

||||||||||||||||||

| 入場料 全席指定 | S席 5,000円 A席 4,000円 ※未就学児のご入場はお断りいたします。 | ||||||||||||||||||

| 前売券 | 令和元年7月10日(水)午前10時より販売 入場券販売場所 ・チケットぴあ TEL:0570-02-9999 Pコード492‐949 https://t.pia.jp/ (チケットぴあ店舗、セブンイレブン) ※座席選択は、チケットぴあ店舗のみご利用いただけます。 ・浅草公会堂 ・台東区役所9階④番文化振興課 ・台東区芸術文化財団 |

||||||||||||||||||

| 後援 | 台東区 | ||||||||||||||||||

| 協力 | 金龍山浅草寺、浅草花やしき | ||||||||||||||||||

| 協賛 | すき焼き ちんや、どぜう 飯田屋、天麩羅 中清、株式会社 宮本卯之助商店 | ||||||||||||||||||

| 主催 | 公益財団法人 台東区芸術文化財団 |

台東薪能ワークショップについて

台東薪能 親子無料ご招待について

| 対象 | 台東区に在住在学の小中学生と保護者(1組2名まで) |

|---|---|

| 招待者数 | 10組20名(申込多数の場合は抽選) |

| 応募締切 | 7月1日(月)必着 |

| 申込方法 | はがきに住所、電話番号、氏名(親子とも)、学校名、学年を記入し、「薪能親子招待」と明記の上、申込先へ |

| 申込先 | 〒110-0004 東京都台東区下谷1-2-11 公益財団法人 台東区芸術文化財団 「台東薪能 親子招待」担当 宛 |

| 問合せ | 公益財団法人 台東区芸術文化財団 経営課事業係 電話 03-5828-7591 営業時間 平日午前9時から午後5時まで |

会場案内

【令和元年9月3日午後3時 更新】

本日(9月3日)の第40回記念台東薪能は、

浅草公会堂で開催することに決定しました。

| 雨天会場への変更 | 9月3日の台東薪能は、荒天が予想されるため、会場を浅草公会堂に変更して開催いたします。 |

| チケットぴあで購入された方 | 午後3時30分より浅草公会堂1階受付にて、入場券に記載されたブロック・座席番号に対応した〈浅草公会堂座席指定券〉を配布します。先着順の配布ではございませんのでご注意ください。 |

| チケットぴあ以外で購入された方 | 引換の必要はありません。購入時に添付された〈浅草公会堂座席指定券〉をお持ちください。 |

| 会場へのご入場について | 開場時刻は5時、開演時刻は午後5時45分となります。開演時間前は、お足元も悪いことが予想されるため、ゆとりをもってお越しください。開場時間でのご入場の際は、危険回避のため整列入場にご協力いただきますようお願い申し上げます。 |

浅草公会堂

浅草公会堂

※会場には駐車場がございません。お車は雷門地下駐車場等をご利用ください。

雨天の場合

- 雨天の場合は台東区立浅草公会堂(台東区浅草1-38-6)にて行います。

-

チケットぴあで購入された方

会場変更決定時に限り、午後3時30分より浅草公会堂にて、入場券に記載されたブロック・座席番号に対応した公会堂座席指定券を配布いたします。

※先着順の配布ではございませんのでご注意ください。 -

チケットぴあ以外で入場券を購入された方

購入時に公会堂座席指定券をお付けしております。雨天時は引き換えの必要はありません。

ご注意

- 未就学児のご入場はお断りいたします。

- 車椅子でご来場のお客様

こちらで、座席を用意させていただきます。ご購入の際は主催事務局までご連絡ください。 - 上演中の写真撮影及び録音・録画は固くお断りいたします。

- 本公演は屋外での開催となりますので、十分な水分補給や帽子を着用する等の熱中症対策、虫よけスプレーの使用や長袖の衣服を着用する等の虫さされ対策ほか健康管理を各自で行っていただきますようお願い申し上げます。

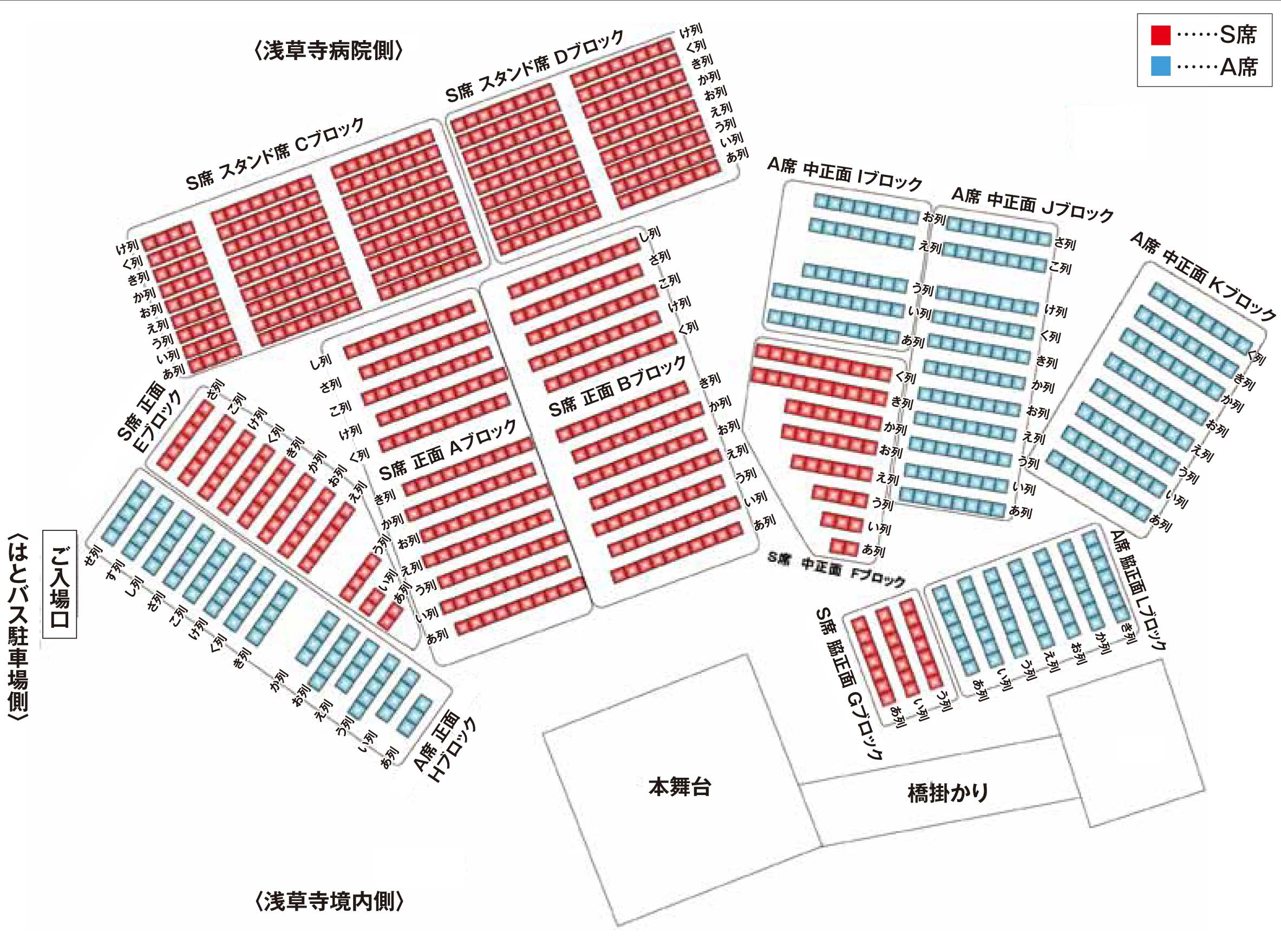

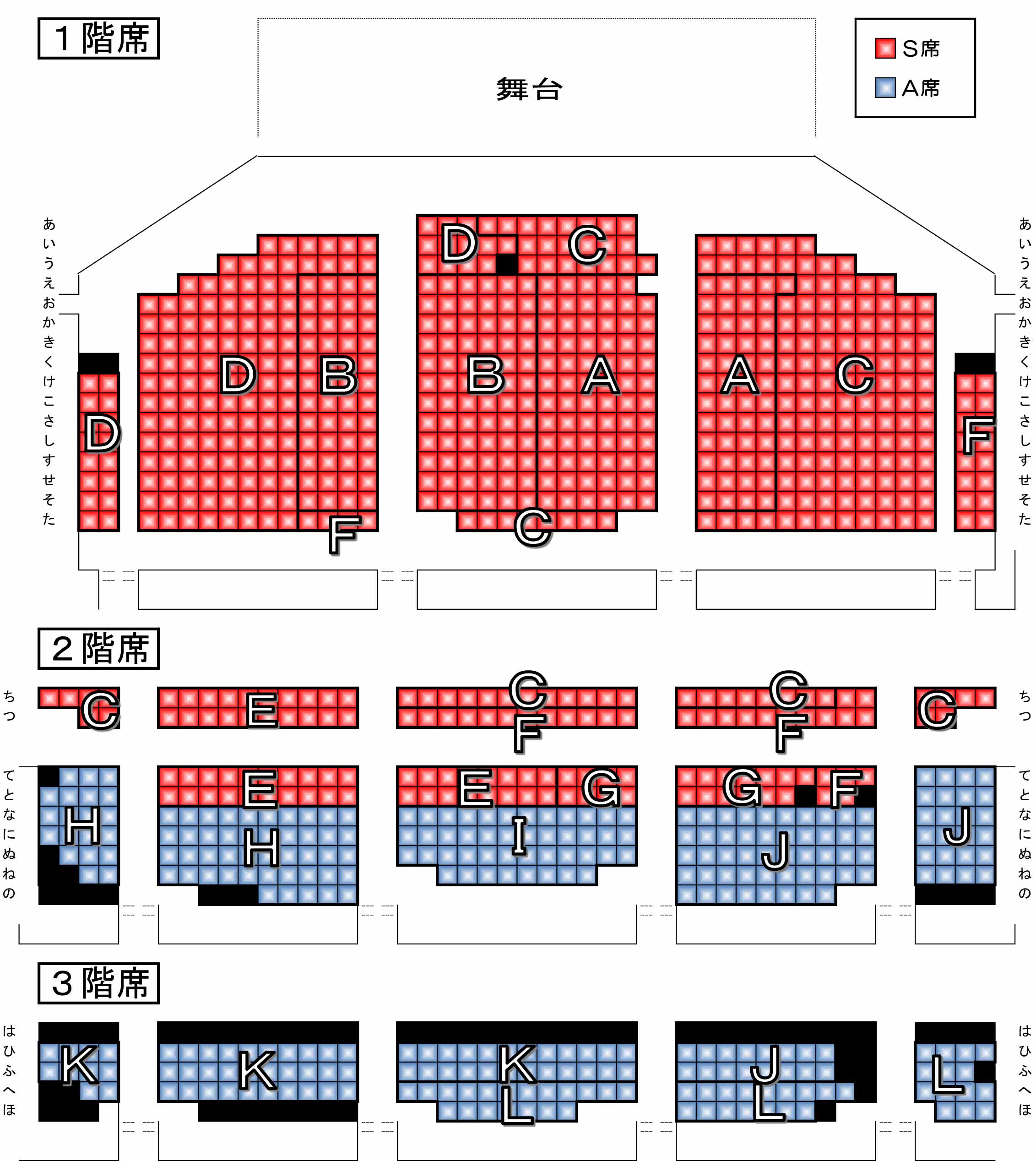

会場座席図

浅草寺境内 座席図(全席指定) ダウンロードはこちら(PDF) 雨天時会場:浅草公会堂(全席指定) ダウンロードはこちら(PDF)【雨天時の浅草公会堂座席について】

- S席の方は1階席・2階席前方、A席の方は2階席後方・3階席に振替となります。

- チケットぴあで購入された方

会場変更決定時に限り、午後3時30分より浅草公会堂にて、入場券に記載されたブロック・座席番号に対応した公会堂座席指定券を配布いたします。

※先着順の配布ではございませんのでご注意ください。 - チケットぴあ以外で入場券を購入された方

購入時に公会堂座席指定券をお付けしております。雨天時は引き換えの必要はありません。

※途中降雨による中止の場合でも、能「敦盛」終了後は払戻しいたしかねますので、予めご了承ください。 - 浅草寺境内の会場にて連番のお席でも、浅草公会堂では横並びにならない場合がございます。予めご了承ください。

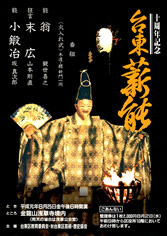

開催記録

- 第1回目(昭和55年)

能高砂

狂言棒しばり

能船弁慶 - 第2回目(昭和56年)

能橋弁慶

狂言蚊相撲

能葵上 - 第3回目(昭和57年)

能隅田川

狂言蝸牛

能猩々乱

- 第4回目(昭和58年)

能羽衣

狂言二人大名

能安達原 - 第5回目(昭和59年)

能鶴亀

狂言末広

能鉄輪 - 第6回目(昭和60年)

能百万

狂言千鳥

能石橋 - 第7回目(昭和61年)

能弱法師

狂言寝音曲

能船弁慶 - 第8回目(昭和62年)

能小袖曽我

狂言萩大名

能殺生石 - 第9回目(昭和63年)

能杜若

狂言清水

能土蜘蛛 - 第10回目(平成元年)

能翁

狂言末広

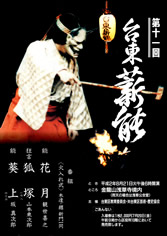

能小鍛冶 - 第11回目(平成2年)

能花月

狂言狐塚

能葵上 - 第12回目(平成3年)

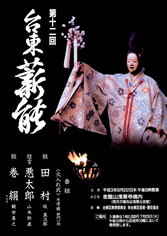

能田村

狂言悪太郎

能巻絹 - 第13回目(平成4年)

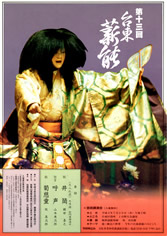

能井筒

狂言呼声

能菊慈童 - 第14回目(平成5年)

能清経

狂言神鳴

能葛城 - 第15回目(平成6年)

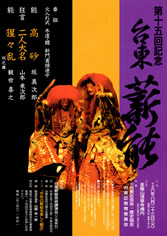

能高砂

狂言二人大名

能猩々乱 - 第16回目(平成7年)

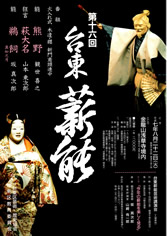

能熊野

狂言萩大名

能鵜飼 - 第17回目(平成8年)

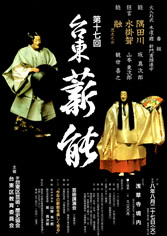

能隅田川

狂言水掛聟

能融 - 第18回目(平成9年)

能弱法師

狂言蝸牛

能紅葉狩 - 第19回目(平成10年)

能松風

狂言伊文字

能殺生石 - 第20回目(平成11年)

能鶴亀

狂言福の神

能葵上 - 第21回目(平成12年)

能巻絹

狂言昆布売

能天鼓 - 第22回目(平成13年)

能俊寛

狂言貰聟

能杜若 - 第23回目(平成14年)

能通小町

狂言素袍落

能三輪 - 第24回目(平成15年)

能経正

狂言船渡聟

能安達原 - 第25回目(平成16年)

能羽衣

狂言二人袴

能猩々乱 - 第26回目(平成17年)

能田村

狂言樋の酒

能胡蝶 - 第27回目(平成18年)

能養老

狂言附子

能百萬 - 第28回目(平成19年)

能清経

狂言泣尼

能鵜飼 - 第29回目(平成20年)

能東北

狂言清水

能舎利 - ※第30回目(平成21年)

能鶴亀

狂言昆布売

蝋燭能葵上 - ※第31回目(平成22年)

能弱法師

狂言地蔵舞

能紅葉狩 - ※第32回目(平成23年)

能橋辨慶

狂言土筆

蝋燭能殺生石 - ※第33回目(平成24年)

能巻絹

狂言仏師

蝋燭能船弁慶 - ※第34回目(平成25年)

能小袖曽我

狂言蚊相撲

蝋燭能安達原 - ※第35回目(平成26年)

能羽衣

狂言蝸牛

蝋燭能小鍛冶 - 第36回目(平成27年)

能菊慈童

狂言鬼瓦

能巴 - 第37回目(平成28年)

能高砂

狂言文山立

能鐵輪 - 第38回目(平成29年)

能吉野天人天人揃

狂言萩大名

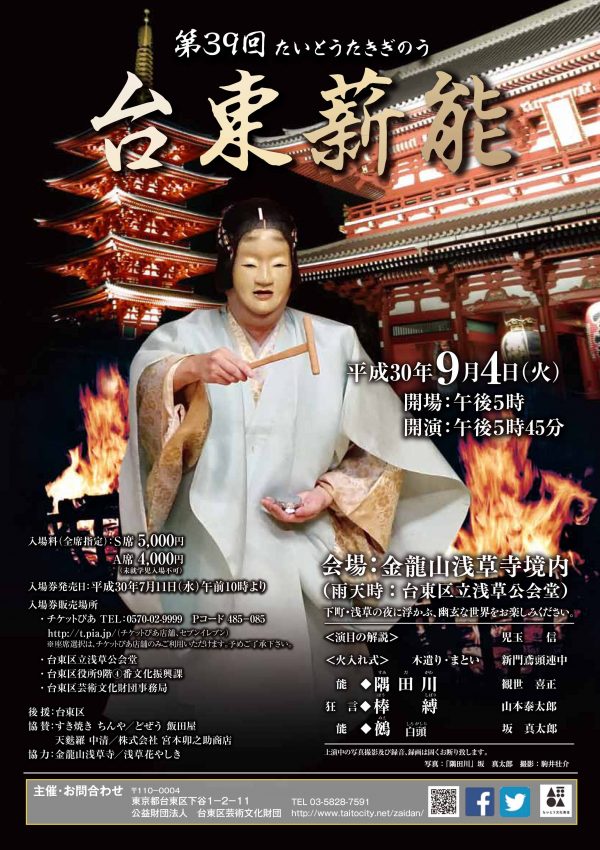

能猩々乱 - 第39回目(平成30年)

能隅田川

狂言棒 縛

能鵺 白頭

掲載されている全ての画像について無断転載等の二次使用を禁じます。