---【完売御礼】チケットは全て完売しました。当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください ---

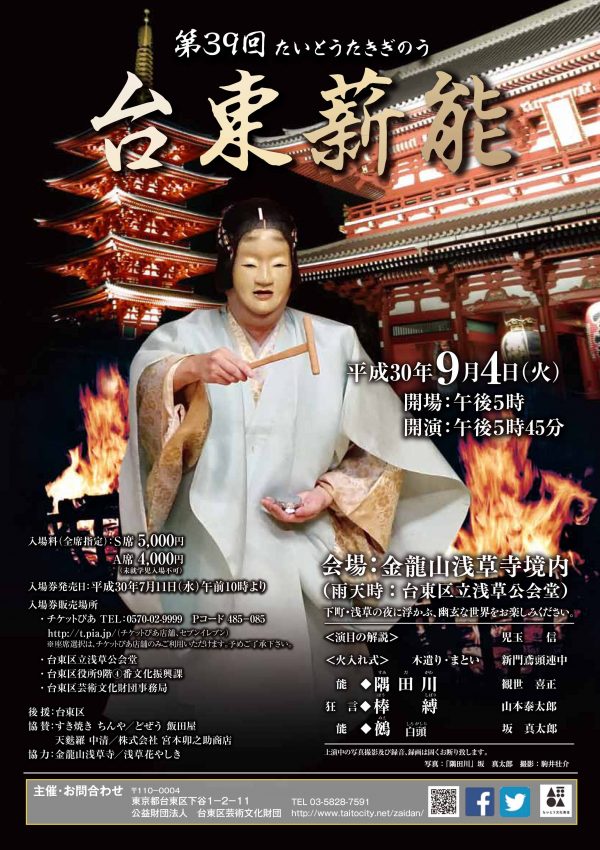

本日の「第45回記念 台東薪能」は、

予定通り「金龍山浅草寺境内」で開催いたします。

皆様のご来場をお待ちしております。

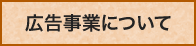

台東区の伝統行事「台東薪能」を浅草寺にて開催します。

下町・浅草の夜に浮かぶ、幽玄な世界をお楽しみください。

開催概要

| 日時 | 令和7年7月30日(水) 開場:17時15分/開演:18時/終演:20時40分予定 |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 金龍山浅草寺境内 住所:台東区浅草2-3-1 (雨天時:台東区立浅草公会堂 住所:台東区浅草1-38-6) | ||||||||||||

| 演目 |

※『土蜘蛛』終演後に、舞台出演者を撮影できるフォトセッションタイムがございます。(上演中の撮影は固くお断りいたします。) |

||||||||||||

| 入場料 全席指定 |

S席 5,000円 A席 4,000円 ※未就学児のご入場はお断りいたします。 |

||||||||||||

| 前売券 | 令和7年6月4日(水)午前9時より販売 全席完売いたしました。当日券の販売はございません。 入場券販売場所

https://www.cnplayguide.com/taitotakigino2025/ ※ セブンイレブン・ファミリーマートでの発券手続きが必要となります。 ※別途発券手数料がかかります。 ※電話購入では、座席選択はご利用できません。予めご了承ください。 ※公演日が近づくと電話受付は終了となります。詳しくはお問い合わせ下さい。 ※当日券は前売り券の販売状況により、ご用意できない場合がございます。 |

||||||||||||

| 共催 | 台東区 | ||||||||||||

| 協力 | 金龍山浅草寺、浅草花やしき | ||||||||||||

| 協賛 | どぜう 飯田屋、天麩羅 中清、株式会社 宮本卯之助商店 | ||||||||||||

| 主催 | 公益財団法人 台東区芸術文化財団 |

会場案内

※会場の決定は当日7/30(水)14:00頃を予定しています。

決定次第、ホームページ及びSNSなどに情報を掲載いたします。

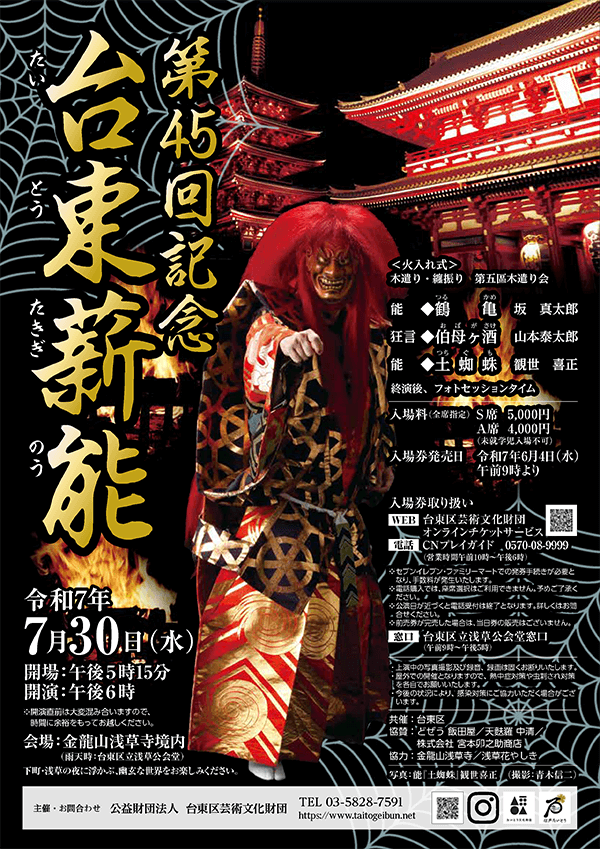

浅草寺

浅草寺

金龍山浅草寺境内台東区浅草2-3-1

アクセス- 東武スカイツリーライン:浅草駅より徒歩 約5分

- 東京メトロ銀座線:浅草駅より徒歩 約5分

- つくばエクスプレス:浅草駅より徒歩 約10分

- 都営地下鉄浅草線:浅草駅A4出口より徒歩 約10分

- 都営バス:浅草雷門より徒歩 約5分

- 台東区循環バスめぐりん:二天門、浅草寺北より徒歩 約3分

●会場入口は浅草寺境内観光バス駐車場側となります。

●会場には駐車場がございません。お車は雷門地下駐車場等をご利用ください。

●駐輪場は「隅田公園自転車駐輪場」、「つくばエクスプレス浅草駅北自転車駐輪場」、「つくばエクスプレス浅草駅南自転車駐輪場」をご利用ください。

雨天の場合

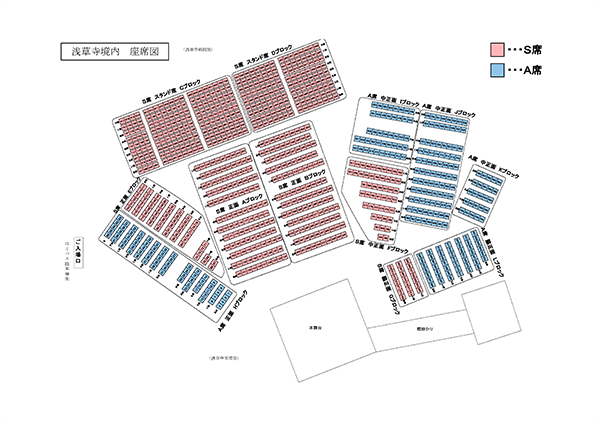

- 雨天の場合は台東区立浅草公会堂(台東区浅草1-38-6)にて行います。

- 雨天時の座席につきましては、会場座席図下部にございます「雨天時の座席について」のご案内をご確認ください。

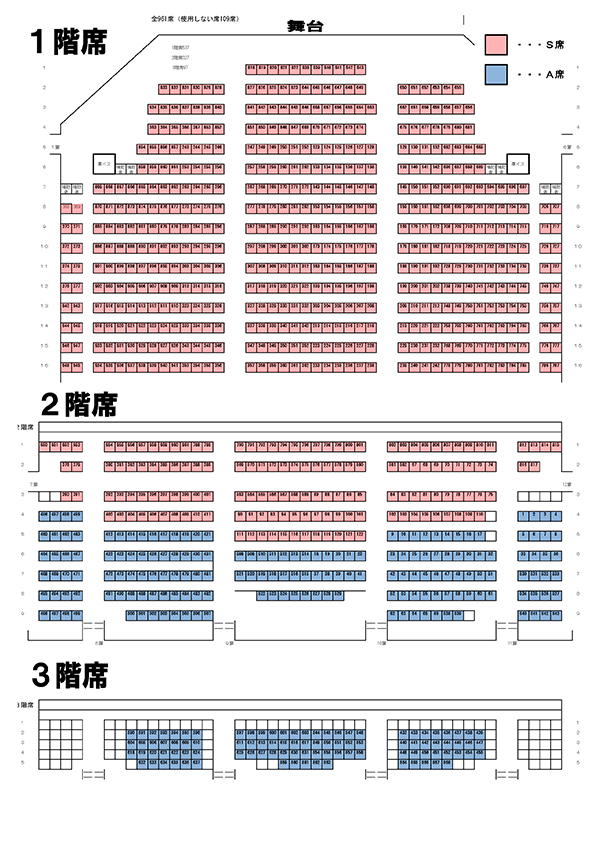

会場座席図

浅草寺境内 座席図(全席指定) 拡大表示・ダウンロードはこちら(PDF)

- S席の方は1階席・2階席前方、A席の方は2階席後方・3階席に振替となります。

- 雨天時の座席について

チケット券面に記載の雨天時振替座席「⚪︎階⚪︎列⚪︎番」をご確認ください。 - 途中降雨による中止の場合でも、能「鶴亀」終了後は払戻しいたしかねますので、予めご了承ください。

- 浅草寺境内の会場にて連番のお席でも、浅草公会堂では横並びにならない、あるいは通路を挟んだお席となる場合がございます。予めご了承ください。

ご来場の方へのお願い

- 未就学児のご入場はお断りいたします。

- 車椅子でご来場のお客様

こちらで、座席を用意させていただきます。ご購入の際は主催事務局(03-5828-7591)までご連絡ください。 - 開演中の写真撮影及び録音・録画は固くお断りいたします。

- 本公演は屋外での開催となりますので、十分な水分補給や帽子を着用する等の熱中症対策、虫よけスプレーの使用や長袖の衣服を着用する等の虫さされ対策ほか健康管理を各自で行っていただきますようお願い申し上げます。

- 今後の状況により、感染対策にご協力いただく場合がございます。

- 都市部で実施する薪能のため、公演中に周囲の音が聞こえる可能性がございます。予めご了承ください。

- 会場では熱中症対策としての飲み物を除き、飲食はお控えください。

- お客様ご自身で出されたごみのお持ち帰りにご協力をお願いいたします。

- 出演者への入り待ち、出待ち、楽屋への面会、花束、プレゼントはお断りさせていただきます。

「能サポ」サービスについて

舞台の上演に合わせて演目の解説などが自動でスマートフォン・タブレットに表示されるサービスです。

お持ちのスマートフォン・タブレットでどの座席からでも、解説をご覧いただけます。

(能「鶴亀」「土蜘蛛」のみ。機器の貸し出しはございません。日・英対応。利用料無料。)

※アプリを事前にダウンロードしてご使用ください。

ダウンロードは通信料がかかるため、事前にWi-Fi環境がある場所でのダウンロードをおススメいたします。

能楽について

劇中では、人物像を表すために、「能面」という仮面を使用します。能面は、登場人物の主役や、物語の進行において重要な役者が付けるもので、老人、神仏、仙人、亡霊といった存在を表現する場合や、主役が若い女性や老女、少年を演じるときに使うこともあります。

一方、狂言では庶民の目線に立った日常的なおかしみを切り取った喜劇(コメディ)が多く上演されます。

これら二つをあわせて「能楽」と呼び、能楽の公演では、能と狂言が交互に上演され、これを「番組(または能組)」と言います。

能楽は専用の「能舞台」で演能されます。主に、「本舞台」と、そこから揚幕をつなぐ廊下のような役割の「橋掛かり」で構成されています。橋掛かりは、演者の登場・退場や劇中の舞台の一部としても用いられています。能舞台には、現代の劇場のように緞帳(舞台と客席の仕切り幕)が存在しないため、登場時・退場時も含めて美しい所作が鑑賞できるところもみどころのひとつです。

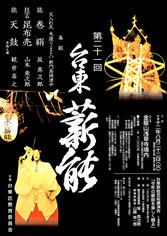

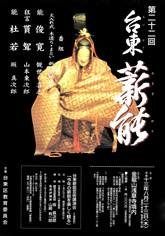

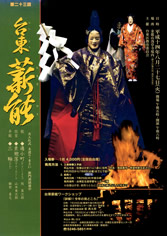

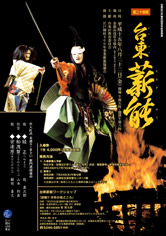

台東薪能について

能楽と台東区とのこうした深い縁があって台東薪能は生まれました。薪能は、本来は春の季語にもなっている神事です。現在は主として、野外の仮設舞台で夜間に篝火を焚いて行われる能の公演を指します。〝火入れ式〟が大きな呼び物ですが、台東薪能では木遣りで火が運ばれるのが他にはない特色です。台東区民が育てて来た薪能を、末永くご支援ください。

(文=児玉信 台東薪能パンフレットより)

-

▲台東薪能の様子 -

▲木遣りの様子

演目紹介

新春の唐の都が舞台です。四季の始めの節会には玄宗皇帝が不老門で日月の光を御覧になるので、文官・武官はじめ万民おしなべて拝賀のときを待っています。ほどなく大臣を従えた皇帝が蓬莱山とも見紛う金銀珠玉で荘厳された月宮殿にお出ましになり、嘉例に倣って池の鶴亀に舞を舞わせます。やがて舞い終えた鶴亀が皇帝に長寿を捧げると、喜んだ皇帝は玉座を立ち、自らが月の都で聞いて作ったという「霓裳羽衣の曲」を舞って国土の永遠を祈念して長生殿に還御します。めでたさに溢れた能です。

酒屋を営む伯母がケチくさいことを言って酒を飲ませてくれたことがない、と不満たらたらの甥が、今日こそは上手く口実をつけて飲ませてみせる、と意気込んで伯母の店を訪れます。だが、伯母の断り方が一枚上手。甥は諦めて帰りかけますが、途中で計略を思いついて店へ舞い戻ると、付近に鬼が出たそうだから用心をしたほうがいい、と怖がらせます。実は自分が鬼に化けて酒にありつこうという算段。果たして計略は成功するかどうか。甥と伯母の駆け引きが笑いを誘います。

源頼光の武勇譚の一つです。何物の仕業か、頼光は病の床に伏しています。典薬寮の薬を携えて見舞いに訪れた侍女胡蝶に、もはや末期と弱音を吐く。その夜更け、意識の混濁する頼光の寝所に得体のしれない僧形が忍び寄り、思い知ったかと蜘蛛の糸を投げかけます。頼光が枕元の名刀膝丸を抜き放ち切り付けると、手応えとともに僧形は消え失せる。騒ぎを聞いた独武者が駆けつけると、頼光は化生は蜘蛛だと事の次第を語り、膝丸を蜘蛛切と名付けます。その蜘蛛切を賜った独武者は、化生を退治するべく家来を引き連れて蜘蛛の住処に向かいます。頼光と化生の立ち回り、蜘蛛の本性を現した化生と独武者たちとの争いが見どころです。

開催記録

- 第1回目(昭和55年)

能高砂

狂言棒しばり

能船弁慶

- 第2回目(昭和56年)

能橋弁慶

狂言蚊相撲

能葵上

- 第3回目(昭和57年)

能隅田川

狂言蝸牛

能猩々乱

- 第4回目(昭和58年)

能羽衣

狂言二人大名

能安達原 - 第5回目(昭和59年)

能鶴亀

狂言末広

能鉄輪 - 第6回目(昭和60年)

能百万

狂言千鳥

能石橋 - 第7回目(昭和61年)

能弱法師

狂言寝音曲

能船弁慶 - 第8回目(昭和62年)

能小袖曽我

狂言萩大名

能殺生石 - 第9回目(昭和63年)

能杜若

狂言清水

能土蜘蛛 - 第10回目(平成元年)

能翁

狂言末広

能小鍛冶 - 第11回目(平成2年)

能花月

狂言狐塚

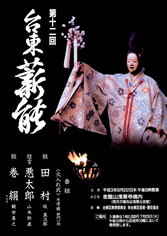

能葵上 - 第12回目(平成3年)

能田村

狂言悪太郎

能巻絹 - 第13回目(平成4年)

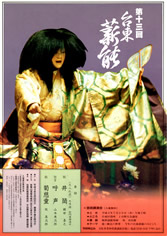

能井筒

狂言呼声

能菊慈童 - 第14回目(平成5年)

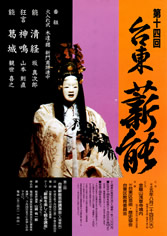

能清経

狂言神鳴

能葛城 - 第15回目(平成6年)

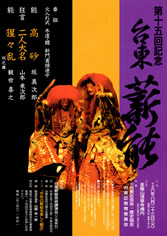

能高砂

狂言二人大名

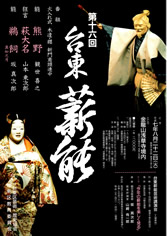

能猩々乱 - 第16回目(平成7年)

能熊野

狂言萩大名

能鵜飼 - 第17回目(平成8年)

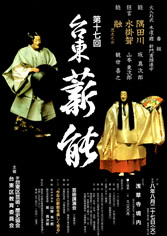

能隅田川

狂言水掛聟

能融 - 第18回目(平成9年)

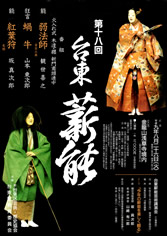

能弱法師

狂言蝸牛

能紅葉狩 - 第19回目(平成10年)

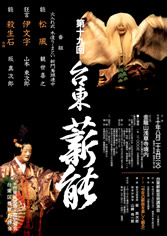

能松風

狂言伊文字

能殺生石 - 第20回目(平成11年)

能鶴亀

狂言福の神

能葵上 - 第21回目(平成12年)

能巻絹

狂言昆布売

能天鼓 - 第22回目(平成13年)

能俊寛

狂言貰聟

能杜若 - 第23回目(平成14年)

能通小町

狂言素袍落

能三輪 - 第24回目(平成15年)

能経正

狂言船渡聟

能安達原 - 第25回目(平成16年)

能羽衣

狂言二人袴

能猩々乱 - 第26回目(平成17年)

能田村

狂言樋の酒

能胡蝶 - 第27回目(平成18年)

能養老

狂言附子

能百萬 - 第28回目(平成19年)

能清経

狂言泣尼

能鵜飼 - 第29回目(平成20年)

能東北

狂言清水

能舎利 - ※第30回目(平成21年)

能鶴亀

狂言昆布売

蝋燭能葵上 - ※第31回目(平成22年)

能弱法師

狂言地蔵舞

能紅葉狩 - ※第32回目(平成23年)

能橋辨慶

狂言土筆

蝋燭能殺生石 - ※第33回目(平成24年)

能巻絹

狂言仏師

蝋燭能船弁慶 - ※第34回目(平成25年)

能小袖曽我

狂言蚊相撲

蝋燭能安達原 - ※第35回目(平成26年)

能羽衣

狂言蝸牛

蝋燭能小鍛冶 - 第36回目(平成27年)

能菊慈童

狂言鬼瓦

能巴 - 第37回目(平成28年)

能高砂

狂言文山立

能鐵輪 - 第38回目(平成29年)

能吉野天人天人揃

狂言萩大名

能猩々乱 - 第39回目(平成30年)

能隅田川

狂言棒 縛

能鵺 白頭 - 第40回目(令和元年)

素謡神歌

能敦盛 二段之舞

狂言末広

半能石橋 大獅子 - 第41回目(令和3年)

能富士太鼓

狂言仏師

能葵上

- 第42回目(令和4年)

能橋辨慶

狂言土筆

能葛城

- 第43回目(令和5年)

能半蔀

狂言附子

能船辨慶

- 第44回目(令和6年)

能清経

狂言蝸牛

能一角仙人

※第30回目〜第35回目は浅草公会堂にて台東薪能「台東蝋燭能」として上演。

※第41回は有観客での上演を中止し、収録、放送のみ行った。

※掲載されている全ての画像について無断転載等の二次使用を禁じます。