| 台東区立書道博物館 |  |

|---|---|

| 企画展 中村不折コレクション 「中村不折と明治の書 -文豪たちとの交流を中心に-」 展示一覧 |

|

| 平成22年 3月13日(土)〜5月9日(日) | |

| 本企画展では、中村不折の書画をご覧頂くとともに、正岡子規、森鷗外、夏目漱石など、不折の書画を愛した明治文学界の中心人物たちとの交流を、彼らの手紙の書などを通して紹介いたします。 | |

※文章、画像の転載は固く禁じます!

中村不折記念館

【1F 第1展示フロア-】

大型展示ケース

|

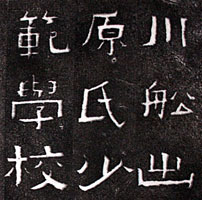

1:龍眠帖 中村不折(1866〜1943)筆/明治41年(1908)出版 |

|---|

| 不折が蘇轍の詩「題李公麟山荘図」20首を書いた作品。多忙により体調を崩した不折が、磯部温泉での療養中に書いた習作である。河東碧梧桐の勧めによって世に送られ、書道界に反響を呼び、不折書の代表作となった。 |

|

2:臨顔真卿裴将軍詩軸 中村不折 筆/大正7年(1918) |

| 唐時代に活躍した大家・顔真卿の書として伝わる「裴将軍詩」を不折が臨書し、健筆会展に出品した超大作。 |

|

3:隷書李白五言律詩「戯贈鄭溧陽」軸 中村不折 筆/昭和10年(1935) |

| 不折晩年の代表作。不折が愛した五胡十六国〜南北朝時代の楷書・隷書混在の書風を基とした作品である。 |

【1F 第1展示フロア-】

展示ケース

|

4:子規居士尺牘 上(2通目・3通目) 正岡子規(1867〜1902)筆/明治29年(1896) |

|---|

| 明治時代の歌人、俳人であった正岡子規が不折に宛てた手紙を不折自身がまとめて上、中、下の巻子に仕立てたもの。上巻2通目は不折夫妻の結婚を祝福し、3通目では、元日の来客に見せる絵を依頼している。 |

|

5:子規居士尺牘 中(5通目) 正岡子規 筆/明治33年(1900) |

| 『ほととぎす』の表紙に使う硯の絵を依頼したものの、採用には至らなかったことを不折に詫びた手紙。 |

|

6:子規居士尺牘 下(5通目) 正岡子規 筆/明治32年(1899) |

| 不折の画室新築を祝うため、子規が酒1升を持参し、闇鍋を行う段取りなどを申し合わせる内容の手紙。 |

|

7:不折宛書簡 正岡子規 筆/明治33年(1900)頃 |

| 手に入れた硯を雑誌『ほととぎす』の表紙絵のデザインに用いてはどうかと思いついたことを記した手紙。 |

|

【参考】雑誌『ほととぎす』表紙 中村不折 画 |

| 不折が手がけた雑誌の表紙のみをまとめた「装幀」冊の中から、今回は『ほととぎす』の表紙を展示している。 |

【2F 第2展示フロア-】

|

8:鷗外先生書巻(1通目・2通目) 森 鷗外(1862〜1922)筆/ 明治〜大正(19〜20世紀) |

||||

|---|---|---|---|---|

| 小説『舞姫』などで知られる明治時代の文豪・森 鷗外が不折に宛てた手紙などを不折が1巻にまとめたもの。1通目は不折から贈られた書のお礼、2通目は原稿の校正を終え、感謝の意を述べる内容である。 | ||||

|

9:不折宛書簡 森 鷗外 筆/明治42年(1909) |

||||

| 森 鷗外が不折に宛てたペン書きの手紙。不折の書を、自分が見込んだ人物に与えたことを報告する内容である。 | ||||

|

【参考】不折揮毫の墓(写真) 中村不折 筆 |

||||

| 不折が筆を執った著名人の墓石は多い。中でも、不折に墓碑の文字を依頼した森 鷗外の遺言は有名である。 | ||||

|

10:不折宛書簡 伊藤左千夫(1864〜1913)筆/明治〜大正(19〜20世紀) |

||||

| 小説『野菊の墓』で知られる伊藤左千夫が、不折に子規の肖像画を是非描いてほしいと依頼した手紙。 | ||||

|

【参考】古今和歌集 巻第八 平安(11世紀頃)/江戸・天明7年(1787)作 |

||||

| 11世紀半ば頃に書写されたと考えられている『古今和歌集』の写本の1つ「高野切本古今和歌集」の8巻目の刻本。不折がヨーロッパに留学する際、伊藤左千夫が不折夫人に贈ったものである。 | ||||

|

【参考】『野菊の墓』『若菜集』『一葉舟』『落梅集』表紙 中村不折 画 |

||||

| 不折が手がけた表紙の数々。『野菊の墓』は伊藤左千夫の著。『若菜集』、『一葉舟』、『落梅集』は島崎藤村の著。 | ||||

|

11:漱石居士書翰 上(4通目) 夏目漱石(1867〜1916)筆/明治39年(1906) |

||||

| 小説『こころ』などで知られる明治時代の文豪・夏目漱石が不折に宛てた手紙を不折自身が上、下の巻子に仕立てたものである。上巻4通目は、漱石の短編集『漾虚集』の挿絵のお礼と、知人を紹介する内容。 | ||||

|

12:漱石居士書翰 下(3通目) 夏目漱石 筆/明治38年(1905) |

||||

| 小説『吾輩ハ猫デアル』が、わずか20日で完売。その人気ぶりは不折の挿絵のおかげであると述べた手紙。 | ||||

|

【参考】『吾輩ハ猫デアル』挿絵 中村不折 画 |

||||

| 小説『吾輩ハ猫デアル』の挿絵。漱石は不折宛の手紙(№12)でその画風を絶賛している。 | ||||

|

13:俳句短冊 初公開 正岡子規 筆/明治32年(1899) |

||||

| 明治32年、不折が画室を新築した際の祝賀会において、子規が自詠の俳句を書いた2種の短冊。 | ||||

|

14:不折宛書簡額 川端龍子(1885〜1966)筆/明治〜昭和(19〜20世紀) |

||||

| 日本画家・川端龍子の不折宛書簡。友人が所蔵している「淳化閣帖」を見てほしいと依頼する内容。 | ||||

|

15:白文木印「廓然無聖」 初世 中村蘭台(1856〜1915)刻/ |

||||

| 明治時代を代表する篆刻家・初世中村蘭台の刻印。印文は、心が広くさっぱりし、聖俗の区別はないという意。 | ||||

|

14:虢季子白盤銘 西周 後期 |

||||

虢季子白が作った盤(清めの水を入れる器)に鋳込まれた銘文の拓本。字間、行間をすっきりさせた全体構成である。

|

【2F 特別展示室】

≪第1期特別展示:10月9日(土)〜10月31日(日)≫

|

17:草書「金剛」軸 副島種臣(1828〜1905)筆/江戸〜明治(19〜20世紀) |

||||

|---|---|---|---|---|

| 佐賀藩出身で、維新後は内務大臣などを歴任した明治時代の政治家・副島種臣の草書作品。 | ||||

|

18:草書七言絶句軸 副島種臣 筆/江戸〜明治(19〜20世紀) |

||||

| 副島種臣が草書で七言絶句を書いた作品。彼は書にも優れ、斬新な書風で多くの作品を残したことで知られる。 | ||||

|

【参考】爨宝子碑 東晋・義熙元年(405) |

||||

| 中国・東晋時代の爨宝子の功績を刻んだ「爨宝子碑」の拓本。明治時代の書家達に多大な影響を与えた中国の学者・楊守敬が来日の際に携えてきたものである。彼はこれを副島種臣に贈り、その後不折の所蔵となった。 | ||||

|

19:自筆俳句 正岡子規 筆/明治30年・31年(1897・1898) |

||||

| 子規が自詠の俳句4首を書いた作品。明治27年以降、句作の拠点とした根岸の居宅(現在の子規庵)での作。 | ||||

|

20:不折宛書簡軸 与謝野鉄幹(1873〜1935)筆/大正(20世紀) |

||||

明治〜大正時代の歌人・与謝野鉄幹の手紙。『外全集』出版にあたり、題字を不折に依頼したいという文面。

|

【2F 中村不折記念室】

|

21:上原先生懐徳碑 中村不折 筆/大正元年(1912) |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 島内(長野県松本市)出身の教育者であり、また和歌や俳句にも優れた上原三川を称えた石碑の拓本。 | ||||||

|

22:堀越秀(九代目市川団十郎)像碑 森 鷗外 撰・中村不折 筆/ |

||||||

| "劇聖"と称えられる9代目市川団十郎の銅像(太平洋画会彫刻部・新海竹太郎作)の台座にある銘文の拓本。 | ||||||

|

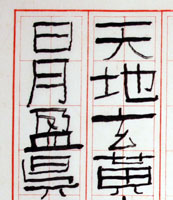

23:楷書千字文冊 中村不折 筆/大正7年(1918) |

||||||

| "天地玄黄"から始まる千字文(1字も重複しない千字によって作られた四言二五〇句)を楷書で書いた作品。 | ||||||

|

24:行草書八言二句軸 中村不折 筆/明治〜昭和(19〜20世紀) |

||||||

| 後漢〜東晋時代の逸話を収める書物『世説新語』に見られる文の八言二句を行書で書いた作品。 | ||||||

|

25:草書七言二句軸 中村不折 筆/明治〜昭和(19〜20世紀) |

||||||

| 明時代の文人・沈周が詠んだ「安居歌」中の七言二句を草書で書いた作品。 | ||||||

|

26:草書薛能七言絶句「呉姫」軸 中村不折 筆/明治〜昭和(19〜20世紀) |

||||||

| 唐時代の詩人・薛能が呉(中国南方)の美女を詠んだ「呉姫十首」中の1首を草書で書いた作品。 | ||||||

|

27:春宵図軸 高浜虚子(1874〜1959)筆・中村不折画/ |

||||||

| 子規の後に『ほととぎす』の編集を引き継いだ歌人・高浜虚子の自詠自書の句に、不折が画を添えた合作。 | ||||||

|

28:春景山水図軸 中村不折 筆/明治〜昭和(19〜20世紀) |

||||||

| 春の景色を描いた山水図。山で奥行きを作り、空に広がりを持たせる構図である。 | ||||||

|

29:欧行画報 中村不折 画/明治34〜38年(1901〜1905) |

||||||

| 1901〜1905年の『日本』新聞に連載された、不折が留学中に目にした景色、文化を題材とした1コマ挿絵。 | ||||||

|

30:十二支帖 中村不折 画/明治39年〜大正9年(1906〜1920) |

||||||

| 1906〜1920年までの『東京朝日新聞』に掲載された、その年の干支を題材としたコマ絵を掲載したシリーズ。 | ||||||

|

31:不折写景 中村不折 画/明治39年〜大正12年(1906〜1923) |

||||||

| 1906〜1923年までの『東京朝日新聞』に掲載された、日本各地の名所旧跡を訪ねた不折の旅行記の挿絵。 | ||||||

|

32:自画像 中村不折 画/明治24年(1891) |

||||||

| 20代の不折の貴重な作品。画塾"不同舎"に入って数年、この頃はじめて油彩画の使用を許されたという。 | ||||||

|

33:祖父像 中村不折 画/明治26年(1893)頃 |

||||||

| ヨーロッパ留学前の不折の貴重な洋画作品。不折の祖父の横顔がモデルとなっている。 | ||||||

|

34:裸体習作 中村不折 画/明治36〜38年(1903〜1905) |

||||||

| 不折がフランスの画塾、アカデミー・ジュリアンに入学した初期のデッサン。人体の部分を精密に描いている。 | ||||||

|

35:裸体習作(裸婦座像) 中村不折 画/明治36〜38年(1903〜1905) |

||||||

| 人体の部分を習熟した後に許された人体のデッサン。裸婦が後ろ向きに座るポーズで描いた作品である。 | ||||||

|

36:老人半身像 中村不折 画/明治36〜38年(1903〜1905) |

||||||

デッサンを積み重ねた後にようやく油彩画の制作を許された時の作品。老人の上半身を描いている。

|

ギャラリートーク(展示解説)

| 日時 | 第1回 平成22年 3月 21日(日) 10時〜 |

|---|---|

| 第2回 平成22年 3月 21日(日) 13時30分〜 | |

| 第3回 平成22年 4月 25日(日) 10時〜 | |

| 第4回 平成22年 4月 25日(日) 13時30分〜 | |

| 定員 | 事前申込制で各回20名(希望者多数の場合は抽選) |

| 申込方法 | 官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、希望日時を、「返信用表面」に郵便番号、住所、氏名を明記して下記までお申込下さい。はがき1通につき1名の申込みとなります。聴講無料。ただし入館料は必要です。 |

| 申込先 |

〒110-0003 台東区根岸2-10-4 台東区立書道博物館 「ギャラリートーク」係まで |

| 締切 |

第1、2回:平成22年 3月10日(水)必着 第3、4回:平成22年 4月14日(水)必着 |