| 台東区立書道博物館 |  |

|---|---|

| 企画展 中村不折コレクション 「漢字のはじまり -古代文字の不思議をさぐる-」 展示一覧 |

|

| 平成22年 7月17日(土)〜9月30日(木) | |

| 現存最古の漢字である甲骨文にはじまり、王室の権威を誇示した青銅器の銘文、そして春秋戦国時代の動乱期を経て、秦の始皇帝の文字統一によって小篆ができるまで、様々に変化する古代文字を紹介いたします。 | |

※文章、画像の転載は固く禁じます!

中村不折記念館

【1F 第1展示フロア-】

大型展示ケース

|

臨顔真卿裴将軍詩軸 中村不折(1866〜1943)筆/大正7年(1918) |

|---|

| 唐時代の大家・顔真卿の書として伝わる「裴将軍詩」を臨書し、健筆会展に出品した超大作。中村不折53歳の書。 |

|

龍眠帖(復刻) 中村不折 筆/明治41年(1908)出版 |

| 不折が蘇轍の詩「題李公麟山荘図」20首を書いた作品。多忙により体調を崩した不折が、磯部温泉での療養中に書いた習作である。河東碧梧桐の勧めによって出版され、たちまち書道界に反響を呼び、不折書の代表作となった。 |

|

猗器の誡 中村不折 画/昭和16年(1941) |

| 不折76歳の洋画作品。画面中央の孔子が、中身が空の状態では傾き、半分ほど入るとまっすぐになり、いっぱいになった時はまた傾くという“猗器"を指差し、名君たる者はこれを戒めとすることを弟子に説く場面である。 |

【1F 第1展示フロア-】

展示ケース

|

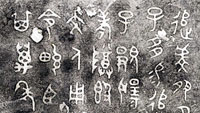

1:甲骨文 第1期 殷 後期(前13〜前11世紀頃) |

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 殷時代後期、占いに用いた亀の甲羅や牛の骨などに刻まれた文字を甲骨文という。殷時代の出来事を知る上で重要な資料であり、現存最古の漢字の姿が見られる。現在では甲骨文を第1〜5期に分けて研究が進められている。第22代の殷王・武丁の時代に相当する第1期は、力強く大振りな書風が特徴である。 | ||||||||||

|

2:甲骨文 第2期 殷 後期 |

||||||||||

| 第23代・祖庚、24代・祖甲の時代に相当する第2期は、小振りな字形で規則正しくまとまり、鋭い書風が特徴である。 | ||||||||||

|

3:甲骨文 第3期 殷 後期 |

||||||||||

| 第25代・廩辛、26代・康丁の時代に相当する第3期は、字の配列、字形共にやや崩れ、字画を刻み忘れた字もある。 | ||||||||||

|

4:甲骨文 第4期 殷 後期 |

||||||||||

| 第27代・武乙、28代・文武丁の時代に相当する第4期は、書風は第1期に近く、線は細身である。 | ||||||||||

|

5:甲骨文 第5期 殷 後期 |

||||||||||

| 第29代・帝乙、30代・帝辛の時代に相当する第5期は、整った字形であり、字粒がかなり小さいのが特徴である。 | ||||||||||

|

6:ト兆 鑽・鑿 殷 後期 |

||||||||||

甲骨を用いた占いは、表面に“ト"状のヒビ割れ(ト兆)を起こし、その形を見て吉凶を判断した。甲骨の裏面には、そのヒビ割れを起こすために掘られた穴(鑽、鑿)や、点火の痕が残っている。

|

||||||||||

7:婦 卣 卣西周(前11世紀頃〜前8世紀)初期 |

||||||||||

姓の家に嫁いだ女性が義母のために制作した青銅器・卣(酒を入れる器)。青銅器に鋳込まれた文字を金文という。 姓の家に嫁いだ女性が義母のために制作した青銅器・卣(酒を入れる器)。青銅器に鋳込まれた文字を金文という。

|

【2F 第2展示フロア-】

8: 尊銘 尊銘西周 初期 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

が作った青銅器・尊(酒を入れる器)に鋳込まれた銘文の拓本。殷〜西周初期の金文には肥筆(太い画)を持つ。 が作った青銅器・尊(酒を入れる器)に鋳込まれた銘文の拓本。殷〜西周初期の金文には肥筆(太い画)を持つ。

|

||||||

|

9:彔?銘 西周 中期 |

||||||

| 彔が作った青銅器・?(穀物を盛る器)に鋳込まれた銘文の拓本。この頃の金文は、肥筆がやや抑えられている。 | ||||||

|

10:小克鼎 西周 中期 |

||||||

| 克が作った青銅器・鼎(食物を煮炊きする器)。穏やかな書風の銘文であるが、鋭さを持たせた起筆や終筆も見られる。 | ||||||

|

11:追?(蓋) 西周 中期〜後期頃 |

||||||

| 追が作った?の蓋(ふた)の部分。銘文の字形は整い、穏やかで厚みのある表情の線が印象的な書風である。 | ||||||

|

12:中伯? 西周 後期 |

||||||

| 中伯が作った?。3行12字の少ない銘文であるが、字粒は大きく、線質は引き締まっている。 | ||||||

|

13:史頌? 西周 後期 |

||||||

| 史頌が作った?。器はどっしりとしたつくりである。銘文は美しくまとまった全体構成であり、字形も整っている。 | ||||||

|

14:虢季子白盤銘 西周 後期 |

||||||

虢季子白が作った盤(清めの水を入れる器)に鋳込まれた銘文の拓本。字間、行間をすっきりさせた全体構成である。

|

||||||

|

15:許子妝銘簠 春秋(前8〜前5世紀/許) |

||||||

| 許子妝が作った簠(穀物を盛って供える器)に鋳込まれた銘文の拓本。細く鋭い線の動きがよく見える。 | ||||||

16:曽子 簠 簠春秋(曽) |

||||||

曽子 が作った簠。内側の底面には2行6字の銘文が鋳込まれており、装飾性のある字体を見ることができる。 が作った簠。内側の底面には2行6字の銘文が鋳込まれており、装飾性のある字体を見ることができる。

|

||||||

|

17:陳純釜銘 戦国(前5〜前4世紀/斉) |

||||||

| 斉国で作られた量器・釜にはめ込まれた銘文の拓本。肥点(丸い点)が見られる独特な書風である。 | ||||||

|

18:「斉法貨」銭范 戦国(斉) |

||||||

| 小刀型の貨幣を作るための鋳型。作られた貨幣は戦国時代の斉国で流通した。 | ||||||

|

19:石鼓文(明拓) 戦国(秦) |

||||||

| 狩猟の様子などを詠んだ詩が刻まれた10個の太鼓型の石の拓本。書体は大篆。戦国時代・秦国の文字である。 | ||||||

|

20:詛楚文(宋拓) 戦国(秦) |

||||||

| 戦国時代・秦国の書として伝わる刻石の摸刻本。西方の大国・秦の王が神々に祈願し、南方の大国・楚を呪う内容。 | ||||||

|

21:三体石経(第三石・第五石) 原石は本館第一展示室に展示中 三国(魏)・正始年間(240〜248) |

||||||

儒教の経典を正確に刻んだ石碑を石経という。これは1字につき3書体が刻まれた「三体石経」の残部の拓本。

|

【2F 特別展示室】

≪第1期特別展示:10月9日(土)〜10月31日(日)≫

|

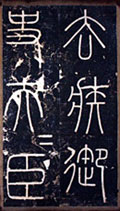

22:嶧山刻石 -長安本- 李斯(?〜前208)筆/秦(前219) |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国を統一した始皇帝が東方視察の際に嶧山(山東省)を訪れ、自身の功績を刻んで建立させた刻石。書体は小篆。始皇帝の命令によって丞相(皇帝を補佐する最高の官)の李斯が大篆に整理改変を加え、統一国家の文字として制定された書体である。しかし原石は伝わらず、北宋時代に作られたこの摸刻本などが原石の面影を伝えている。 | ||||||

|

23:泰山刻石 -二十九字本-(明拓) 李斯 筆/秦(前219) |

||||||

| 始皇帝が東方視察の際に泰山(山東省)を訪れ、自身の功績を刻んで建立させた刻石の拓本。書は李斯と伝えられている。原石はもともと223字あったが、徐々に損傷を受け、明時代では29字を残すのみとなっていた。 | ||||||

|

24:泰山刻石 -十字本-(出土初拓) 李斯 筆/秦(前219) |

||||||

| 明時代には29字を見ることができたが、清時代中期の火災によって10字の断片となった「泰山刻石」の拓本。 | ||||||

|

25:瑯邪台刻石(明拓) 李斯 筆/秦(前219) |

||||||

| 始皇帝が東方視察で瑯邪台(山東省)を訪れた際に建立させた刻石の拓本。「泰山刻石」と並ぶ小篆の名品の1つ。 | ||||||

|

26:之罘刻石(「汝帖(宋拓)」所収) 李斯 筆/秦(前3世紀) |

||||||

| 始皇帝が東方視察で之罘(山東省)を訪れた際に建立させた刻石。原石は失われ、14字のみが摸刻本で伝わる。「汝帖」は、王寀という人物が編集した集帖(書の名品集)であり、金文などの古文字資料も収録されている。 | ||||||

|

27:銅権 秦(前221) |

||||||

| 権は、重さを量る時に用いる分銅のこと。14面に整えられた側面には、始皇帝の詔勅が見られる。 | ||||||

|

28:銅量 秦(前221) |

||||||

| 秦時代に作られた量(ます)。この側面の2面に始皇帝の詔勅が見られる。 | ||||||

|

29:陶量 秦(前221) |

||||||

| 陶製の量。側面には始皇帝の詔勅が見られるが、これは焼成前に詔勅を10の型に分割して順番に押したもの。 | ||||||

|

30:秦詔板 秦(前221) |

||||||

| 始皇帝の詔勅が刻まれた銅板。上下の小穴に釘を通して木製の量などに取り付けられたものと考えられている。 | ||||||

|

31:秦詔板銘 秦(前221) |

||||||

秦詔板は展示番号30以外にも多く出土している。書体は小篆であるが、作り手によって異なった趣の書が見られる。

|

【2F 中村不折記念室】

|

32:臨大盂鼎銘軸 呉大澂(1835〜1902)筆/清(19〜20世紀) |

|---|

| 清時代後期に高官を務めた呉大澂が、西周時代初期の青銅器「大盂鼎」の銘文を臨書した作品。 |

|

33:臨散氏盤銘軸 呉大澂 筆/清(19〜20世紀) |

| 呉大澂が西周時代後期の青銅器「散氏盤」の銘文を臨書した作品。彼は金文の研究にも優れた業績を残している。 |

|

34:篆書七言聯 呉昌碩(1844〜1927)筆/清・宣統2年(1910) |

| 「石鼓文」を深く学んだことで知られ、書、画、篆刻に優れた清時代末〜民国時代の大家・呉昌碩の作品。 |

|

35:臨叔向父?軸 羅振玉(1866〜1940)筆/清〜民国(19〜20世紀) |

|

甲骨文や金文の研究に大きな足跡を残した羅振玉が、西周時代後期の青銅器「叔向父?」の銘文を臨書した作品。 中村不折記念室では、向かいの子規庵で開催される糸瓜忌(9月19日)に合わせ、正岡子規関連の作品を展示しています。なお、9月1日(水)〜30日(木)までの期間は、当館および子規庵入館券の半券を提示することで、相互の施設ともに団体割引料金でご入館頂けます。 |

ギャラリートーク(展示解説)

| 日時 | 第1回 平成22年 8月 1日(日) (1)10時〜 (2)13時30分〜 |

|---|---|

| 第2回 平成22年 9月 5日(日) (1)10時〜 (2)13時30分〜 | |

| 定員 | 事前申込制で各回20名(希望者多数の場合は抽選) |

| 申込方法 |

官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、希望日時を、「返信用表面」に郵便番号、住所、氏名を明記して下記までお申込下さい。 はがき1通につき1名の申込みとなります。聴講無料。ただし入館料は必要です。 |

| 申込先 |

〒110-0003 台東区根岸2-10-4 台東区立書道博物館 「ギャラリートーク」係まで |

| 締切 |

第1回:平成22年 7月21日(水)必着 第2回:平成22年 8月25日(水)必着 |

キッズセミナー&キッズワークショップ「うちわに古代文字をかこう」

| 日時 | 平成22年 8月 8日(日) 11時〜 |

|---|---|

| 定員 | 事前申込制で各回20名(希望者多数の場合は抽選) |

| 申込方法 |

官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、希望日時を、「返信用表面」に郵便番号、住所、氏名を明記して下記までお申込下さい。 はがき1通につき1名の申込みとなります。参加無料。 |

| 申込先 |

〒110-0003 台東区根岸2-10-4 台東区立書道博物館 「キッズセミナー」係まで |

| 締切 | 平成22年 7月28日(水)必着 |