| 台東区立書道博物館開館10執念記念 |  |

|---|---|

| 「不折コレクション、ベストセレクション。」 展示一覧 | |

| 平成22年 10月9日(土)〜12月23日(木・祝) | |

| 今年、台東区立書道博物館は開館10周年を迎えました。これを記念し、中村不折コレクションの中から、重要文化財、重要美術品を含む、選りすぐりの中国書画や古写経などを展示いたします。なお、以下の日程で一部展示替えを行います。

【 第1期 】10月9日(土)〜10月31日(日) |

|

※文章、画像の転載は固く禁じます!

中村不折記念館

【1F 第1展示フロア-】

大型展示ケース

|

1:広開土王碑(第一面・第ニ面) 高句麗(414) |

|---|

| 4世紀末〜5世紀初頭の朝鮮半島北部を支配した高句麗第19代の王・広開土王を称えた石碑の拓本。 |

|

2:礼器碑 後漢・永寿2年(156) |

| 魯国(山東省)の大臣・韓勅が孔子廟を整備し、さらに孔子の親族を優遇した功績を称えて建立された石碑の拓本。 |

【1F 第1展示フロア-】

展示ケース

|

3:【重要美術品】永寿二年三月瓶 後漢・永寿2年(156) |

|---|

| “永寿二年三月"から始まる、黒漆による早書きの隷書が書かれた陶製の壷。後漢時代の貴重な肉筆の資料である。 |

|

4:熹平石経残石 後漢・熹平年間(172〜178) |

| 儒教の経典を正確に刻んだ石碑を石経という。この「熹平石経」は、後漢時代に作られた最も古い石経である。 |

|

5:急就章塼 後漢(3世紀) |

| 前漢時代の史游が作った文字学習のテキスト『急就章』の冒頭部分が刻まれた塼(粘土を成型し焼成したもの)。 |

|

6:老女人経(鄯善出土) 西晋(3〜4世紀)頃 |

| 三国時代(3世紀)に漢文訳された『老女人経』の写本の残片を収めた冊子。書写年代は西晋時代頃と考えられている。 |

|

7:持世第一(鄯善出土) 劉宋・元嘉26年/北涼・承平7年(449) |

| 『持世経』第一巻と考えられる経巻の奥書部分。北涼王・沮渠安周の供養経として張烋祖という人物が書写したもの。 |

|

8:律蔵初分巻第十四(敦煌出土) 北魏・普泰2年(532) |

| 律(僧が守るべき規律)を説く経の写本。敦煌から出土した、北魏時代の貴重な肉筆作品の1つである。 |

|

9:僧伽陀経巻第二(敦煌出土) 隋・大業12年(616) |

| 東魏時代に漢文訳された『僧伽陀経』の写本。隋時代の数少ない貴重な肉筆楷書作品の1つである。 |

【2F 第2展示フロア-】

|

10:広武将軍碑(最旧拓) 前秦・建元4年(368) |

||||

|---|---|---|---|---|

| 不折が好んで学んだ五胡十六国時代の書の名品。冒頭に"広武将軍"という称号が見えることからこの名で呼ばれる。 | ||||

|

11:高貞碑(出土初拓) 北魏・正光4年(523) |

||||

| 北魏時代の楷書を代表する作品の1つ。当時の名族の出身であったが、26歳で没した高貞を称えた石碑の拓本である。 | ||||

|

12:四自侵経 奈良・天平12年(740) |

||||

| 西晋時代の僧・竺法護が漢文訳した『四自侵経』の写本。光明皇后が発願し、天平12年5月1日に書写された。 | ||||

|

13:妙法蓮華経法師功徳品 伝 菅原道真(845〜903)筆/ 平安(9〜10世紀)頃 |

||||

| 紫紙に金泥で書写された『妙法蓮華経』法師功徳品の写本。平安時代の政治家・菅原道真の書として伝わっている。 | ||||

|

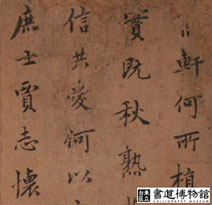

14:草書後赤壁賦冊 鮮于枢(1257?〜1302?)筆/ 元・大徳4年(1300) |

||||

| 趙孟頫と並ぶ元時代の書の大家・鮮于枢が、詩・書に優れた北宋時代の蘇軾の詩「後赤壁賦」を草書で書いた作品。 | ||||

|

15:楷書題杞菊軒詩冊 虞集(1272〜1348)筆/元(13〜14世紀) |

||||

| 元時代の高官を歴任した虞集が、庭に杞菊を植え、貧しくも楽しく過ごす友人の様子を詠んだ詩を楷書で書いた作品。 | ||||

|

16:楊湖吟眺図巻 沈周(1427〜1509)筆/(15〜16世紀) |

||||

| 中国絵画史上、明の四大家の1人に数えられている沈周の作品。北宋の四大家の1人・黄庭堅の書を学んだという。 | ||||

|

17:草書詩巻 董其昌(1555〜1636)筆/明(17世紀) |

||||

| 晩明の四大家の1人に数えられている書の大家・董其昌が、唐時代の詩人・李白の詩を草書で書いた作品。 | ||||

|

18:行書後赤壁賦巻 王鐸(1592〜1652)筆/ 明・永暦元年/ |

||||

| 明時代末〜清時代初期に活躍した王鐸が、唐時代の詩人・杜甫の詩を草書で書いた作品。王鐸56歳の書である。 | ||||

|

19:草書詩巻 王鐸(1592〜1652)筆/ 明・永暦元年/ |

||||

| 明時代末〜清時代初期に活躍した王鐸が、唐時代の詩人・杜甫の詩を草書で書いた作品。王鐸56歳の書である。 | ||||

|

20:蘭亭硯(洮河緑石) 宋(10〜13世紀) |

||||

せせらぎに浮かべた杯が、自分の所に流れ着くまでに詩を読む流觴曲水の宴の様子を彫刻した硯。

|

【2F 特別展示室】

≪第1期特別展示:10月9日(土)〜10月31日(日)≫

|

21:【重要文化財】仏説菩薩蔵経巻第一残巻(トルファン出土) 北涼・承平15年(457) |

|---|

| 五胡十六国時代(後秦)の高僧・鳩摩羅什が漢文訳した『仏説菩薩蔵経』の写本の残巻。北涼王・沮渠安周の供養経。 |

|

22:【重要文化財】摩訶般若波羅蜜経巻第十四残巻(トルファン出土) 梁・天監11年(512) |

| 鳩摩羅什訳『摩訶般若波羅蜜経』の写本の残巻。梁(南朝)太祖の第8子・建安王蕭偉を供養するために書写された。 |

≪第2期特別展示:11月2日(火)〜11月28日(日)≫

|

23:【重要文化財】春秋左氏伝残巻(トルファン出土) 西晋(3〜4世紀)頃 |

|---|

| 孔子が成立に関わったと伝えられる歴史書『春秋』に、左丘明が注釈(伝)を加えた書物『春秋左氏伝』の写本の残巻。 |

|

24:【重要文化財】鄭玄注本論語残巻 唐(7〜9世紀)頃 |

| 儒教の祖・孔子の言行録『論語』の理解を深めるため、後漢時代の鄭玄が注を加えた『鄭玄注本論語』の写本の残巻。 |

≪第3期特別展示:11月30日(火)〜12月23日(木・祝)≫

|

25:【重要文化財】荘子天運篇第十四(敦煌出土) 唐(7〜9世紀) |

|---|

| 戦国時代の思想家・荘子の著書として伝わる『荘子』のうちの天運篇第十四の写本。万物の自然なあり方を説く。 |

|

26:【重要文化財】荘子知北遊篇第二十二(敦煌出土) 唐(7〜9世紀) |

| 『荘子』知北遊篇第二十二の写本。君子、賢人達の問答を通して道、不言の教え、無為の境地を説く内容である。 |

|

27:山水図軸 米芾(1051〜1107)筆/北宋・崇寧元年(1102) |

|---|

| 書では北宋の四大家の1人に数えられ、画でも後世に多大な影響を与えた米芾の山水画。 |

|

28:花鳥図軸 辺文進(明・15世紀頃)筆 |

| 明時代・永楽〜宣徳年間頃に活躍し、博学で花鳥画に優れた腕を発揮したと伝えられている辺文進の作品。 |

|

29:山水楼閣図軸 仇英(明・16世紀頃)筆 |

| 中国絵画史上、沈周らとともに明の四大家の1人に数えられている仇英が、山水を背景とした楼閣を描いた作品。 |

【2F 中村不折記念室】

≪第1期特別展示:10月9日(土)〜10月31日(日)≫

この期間以外は第2展示フロアーで複製品を展示しています。

|

30:地黄湯帖 王献之(344〜388)筆/東晋(4世紀) |

|---|

| 王羲之の第7子・王献之が書いた手紙。唐時代に真蹟本から忠実に写し取られたと考えられている貴重な作品である。 |

≪第2期特別展示:11月2日(火)〜11月28日(日)≫

この期間以外は第1展示フロアーで複製品を展示しています。

|

31:自書告身帖 顔真卿(709〜785)筆/唐・建中元年(780) |

|---|

| 顔真卿が自分自身に発令した告身(辞令)。皇太子の教育係に転任する際のもので、顔真卿72歳の書である。 |

≪第3期特別展示:11月30日(火)〜12月23日(木・祝)≫

この期間以外は第2展示フロアーで複製品を展示しています。

|

32:神仙起居法巻 楊凝式(873〜954)筆/五代十国・乾祐元年(948) |

|---|

| 五代十国時代の書の大家・楊凝式が、神仙の道に入る者の養生法について述べた詩を草書で書いた作品。 |

|

33:謝賜御書詩表巻 蔡襄(1012〜1067)筆/北宋・皇祐5年(1053) |

| 北宋の四大家の1人・蔡襄が、仁宗皇帝へ忠誠を誓う上奏文と七言古詩を楷書で書いた作品。 |

≪第1・2期特別展示:10月9日(土)〜11月28日(日)≫

|

34:鼎帖(宋拓) 南宋・紹興11年(1141) |

|---|

| 武陵郡(湖南省。北宋時代には鼎州と呼ばれていた)の郡守・張斛が制作した集帖(書の名品集)。 |

開館10周年記念「不折コレクション、ベストセレクション。」の会期中、中村不折記念室では不折の作品と、小説『坂の上の雲』の登場人物の1人であり、不折と親交の深かった正岡子規の作品を展示しています。

≪ 正岡子規 作品 ≫

|

自筆俳句 正岡子規 筆/明治30年・31年(1897・1898) |

|---|

| 子規が自詠の俳句4首を書いた作品。明治27年以降、句作の拠点とした根岸の居宅(現在の子規庵)での作。 |

|

子規居士尺牘 上(6通目) 正岡子規(1867〜1902)筆/明治31年(1898) |

| 子規が不折に宛てた手紙。富山房書店から不折の紹介を依頼された旨を知らせている。 |

≪ 中村不折 作品 ≫

| 【 洋画 】 | エチュード |

|---|---|

| 【 書 】 | 楷書四字「敬神愛国」/蘭亭序(大正元年(1912)出版) 赤壁賦(大正4年(1915)出版)/座右銘(昭和10年(1935)出版) |

| 【 絵画 】 | 風景/本と帽子のある静物/遼左画稿乙集 |

| 【 デッサン 】 | 裸婦座像 |

ギャラリートーク(展示解説)

| 日時 | 第1回 平成22年 10月31日(日) ①10時〜 ②13時30分〜 |

|---|---|

| 第2回 平成22年 11月28日(日) ①10時〜 ②13時30分〜 | |

| 定員 | 事前申込制で各回20名(希望者多数の場合は抽選) |

| 申込方法 |

官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、希望日時を、「返信用表面」に郵便番号、住所、氏名を明記して下記までお申込下さい。 はがき1通につき1名の申込みとなります。聴講無料。ただし入館料は必要です。 |

| 申込先 |

〒110-0003 台東区根岸2-10-4 台東区立書道博物館 「ギャラリートーク」係まで |

| 締切 |

第1回:平成22年 10月20日(水)必着 第2回:平成22年 11月17日(水)必着 |