| 台東区立書道博物館企画展 |  |

|---|---|

| 「みんなが見たい優品展 パート9」 -中村不折コレクションから- |

|

| 【会期】:平成24年1月24日(火)〜平成24年3月25日(日) | |

| 前期:1月24日(火)〜2月19日(日) | |

| 後期:2月21日(火)〜3月25日(日) | |

| 本企画展は、毎年恒例のリクエスト展の9回目です。昨年1年間、アンケートでリクエストして頂いた人気の高い作品を可能な限り展示いたします。また、東京国立博物館平成館で開催中の『北京故宮博物院200選』の関連作品もあわせて紹介いたします。 | |

※文章、画像の転載は固く禁じます!

中村不折記念館

【1F 第1展示フロア-】

大型展示ケース

|

1:広開土王碑(第三面・第四面) 高句麗(414) |

|---|

| 高句麗第19代の王、広開土王(生前は永楽太王と称した/在位391〜412)の功績を述べる「広開土王碑」の拓本。 |

|

2:石門銘 北魏・永平2年(509) |

| 褒斜道(かつて陝西省にあった道路)の南端に位置するトンネル、石門の改修工事の経緯を述べる「石門銘」の拓本。 |

【1F 第1展示フロア】

展示ケース

|

3:張遷碑(明拓) 後漢・中平3年(186) |

||||

|---|---|---|---|---|

| 穀城(山東省)で善政を行い、蕩陰(河南省)の長官に栄転することとなった張遷の功績を述べる「張遷碑」の拓本。 | ||||

|

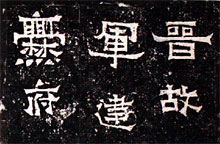

4:広武将軍碑(最旧拓) 前秦・建元4年(368) |

||||

| 不折が好んで学んだ五胡十六国時代の書の名品。冒頭に“広武将軍"という称号が見えることからこの名で呼ばれる。 | ||||

|

5:爨宝子碑(出土初拓) 東晋・義熙元年(405) |

||||

| 建寧(雲南省)を治め、民を安んじる政治を行ったが、23歳で没した爨宝子の徳行を述べる「爨宝子碑」の拓本。 | ||||

|

6:中嶽嵩高霊廟碑(旧拓) 北魏・太安2年(456) |

||||

| 道教の制度化、形式化を完成させ、道教史に大きな足跡を残した寇謙之の功績を述べる「中嶽嵩高霊廟碑」の拓本。 | ||||

|

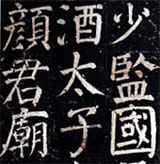

7:顔氏家廟碑 顔真卿(709〜785)筆/唐・建中元年(780) |

||||

| 唐時代の名臣として知られる顔真卿が、父の惟貞をはじめとする顔氏一族の業績を述べる「顔氏家廟碑」の拓本。 | ||||

|

【2F 第2展示フロア-】

|

8:自書告身帖跋(複製) 蔡襄(1012〜1067)筆/北宋・至和2年(1055) |

||||

|---|---|---|---|---|

| 要職を歴任して皇帝を補佐し、書では北宋の四大家の1人に数えられている蔡襄が、顔真卿「自書告身帖」に添えた跋。 | ||||

|

9:自書告身帖跋(「戯鴻堂帖」所収) 蔡襄 筆/北宋・至和2年(1055) |

||||

| 「戯鴻堂帖」は、明時代の大家、董其昌が制作した集帖(書の名品集)。蔡襄「自書告身帖跋」が収録されている。 | ||||

|

10:苕溪詩巻(「三希堂法帖」所収) 米芾(1051〜1107)筆/北宋・元祐3年(1088) |

||||

| 北宋の四大家の1人、米芾38歳の書。米芾が苕溪(浙江省)を訪れた際に詠んだ詩を行書で書いた作品である。 | ||||

|

11:陰長生詩(「秋碧堂帖」所収) 黄庭堅(1045〜1105)筆/北宋・紹聖4年(1097) |

||||

| 北宋の四大家の1人、黄庭堅53歳の書。後漢時代の仙人と伝えられている陰長生が、自らの出自や神仙の道について述べた詩を書いた作品。明時代末〜清時代初の収蔵家、梁清標が制作した集帖「秋碧堂帖」に収録されている。 | ||||

|

12:大観帖(宋拓) 北宋・大観3年(1109) |

||||

| 徽宗皇帝の命令により、宮廷所蔵の名品を用いて制作された集帖。名称は、徽宗の在位中の年号による。 | ||||

|

13:大観帖(明拓) 北宋・大観3年(1109) |

||||

| 「大観帖」の体裁は、「淳化閣帖」よりも2字分ほど縦長となっている。この「大観帖」は、何紹基がかつて所蔵していた。 | ||||

|

14:帰去来辞(「滋蕙堂墨宝」所収) 趙孟頫 (1254〜1322)筆/元(13〜14世紀) |

||||

| 元の世祖(フビライ)に博学多才を見出されて以降、要職を歴任し、書では元時代を代表する大家と称される趙孟頫の書。東晋時代の詩人、陶潜の「帰去来辞」を草書で書いた作品である。清時代の集帖「滋蕙堂墨宝」に収録されている。 | ||||

|

15:潘氏本淳化閣帖 明・万暦11年(1583) |

||||

| 南宋時代の宰相、賈似道が所蔵していた「淳化閣帖」をもとにして、潘寅叔、潘雲龍父子が制作した複製本。 | ||||

|

16:三希堂法帖 清・乾隆12年(1747) |

||||

| 清王朝の宮廷コレクションから厳選された作品を収録する集帖。名称は、王羲之「快雪時晴帖」、王献之「中秋帖」、王珣「伯遠帖」を“三希"と称して愛蔵した乾隆帝が、紫禁城(現、北京故宮博物院)内に設けた“三希堂"に由来する。 | ||||

|

17:欽定重刻淳化閣帖 清(18世紀) |

||||

| 乾隆帝の命令によって制作された「淳化閣帖」の複製本。北宋時代の名臣、畢士安が賜ったと伝えられる「淳化閣帖」がもとになっている。制作にあたっては、偽作が除かれ、収録内容の誤りが改められた上で、釈文が加えられた。 | ||||

|

18:達磨図扇面 富岡鉄斎(1836〜1924)筆/江戸〜大正(19〜20世紀) |

||||

| 近代日本画の巨匠、富岡鉄斎の作品。禅宗の祖師として知られる達磨大師を扇面に描いている。 | ||||

|

【2F 特別展示室】

19: 長垣本西嶽華山廟碑(宋拓) 長垣本西嶽華山廟碑(宋拓)後漢・延熹8年(165) |

|---|

| 王や皇帝の山岳信仰に関わる行いを述べる「西嶽華山廟碑」の拓本。原碑は“西嶽"として尊崇される華山(陝西省)の廟内に建てられていたが、明時代の大地震で壊れたという。現存する拓本は4本のみ。この「長垣本」は、最も字数が多い。 |

20: 西嶽華山廟碑跋冊 西嶽華山廟碑跋冊

|

| 「長垣本西嶽華山廟碑」に付属する冊。ここには、「長垣本」を鑑賞した歴代の学者や書家が筆跡を連ねている。 |

21: 潁井本蘭亭序(明拓) 潁井本蘭亭序(明拓)王羲之(303?〜361?)筆/東晋・永和9年(353) |

| 「蘭亭序」は、蘭亭(浙江省)で雅宴を催した王羲之が、客人たちの詩を集めて成った詩集に添えた序文の原稿である。真跡は失われ、臨書や複製が伝わる。これは、明時代に潁上(安徽省)の井戸から発見されたという刻石からとった拓本。 |

22: 神龍本蘭亭序 神龍本蘭亭序王羲之(303?〜361?)筆/東晋・永和9年(353) |

| 唐時代の馮承素が模写したと伝えられる「蘭亭序」。これは、それをもとにして明時代の豊坊が制作した法帖である。 |

23: 興福寺断碑 興福寺断碑王羲之(303?〜361?)筆/唐・開元9年(721) |

| 王羲之の作品から字を集めて建立された「興福寺断碑」の拓本。明時代に上半分を失った状態で発見された。 |

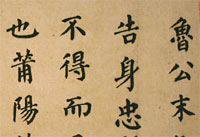

24: 草書後赤壁賦冊 草書後赤壁賦冊鮮于枢(1257?〜1302?)筆/ |

| 趙孟頫と並ぶ元時代の大家、鮮于枢の書。北宋時代の蘇軾が詠んだ「後赤壁賦」を草書で書いた作品である。 |

25: 行書朱彝尊詩鴛鴦湖櫂歌二十三首巻 行書朱彝尊詩鴛鴦湖櫂歌二十三首巻梁同書(1723〜1815)筆/ |

| 皇帝の教育係などを務め、書では同時代の劉墉、王文治、翁方綱と共に高く評価されている梁同書85歳の書。 |

【2F 中村不折記念室】

|

26:隷書七言聯 何紹基(1799〜1873)筆/清(19世紀) |

|---|

| 石碑の書の拓本や、古くから伝わる法帖などを幅広く学び、特に行草書と隷書に優れた何紹基の書。 |

|

27:臨大盂鼎銘軸 呉大澂(1835〜1902)筆/清(19〜20世紀) |

| 清時代の高官として教育や災害対策に力を注ぎ、金文(青銅器の銘文)研究における大学者でもあった呉大澂の書。王の補佐役に任命された盂が、酒、衣、馬、旗などを賜ったことを記念して制作した青銅器「大盂鼎」の銘文を臨書している。 |

|

28:臨叔向父簋銘軸 羅振玉(1866〜1940)筆/清〜民国(19〜20世紀) |

| 甲骨文や金文など、幅広い分野で大きな研究成果を挙げた羅振玉の書。青銅器「叔向父簋」の銘文を臨書している。 |

|

29:草書七言二句軸 細井広沢(1658〜1735)筆/江戸(17〜18世紀) |

| 江戸時代の儒者、書家であった細井広沢の書。唐様書の祖である北島雪山に学び、多くの門人を育てた。 |

≪ 中村不折 作品 ≫

| 【 書 】 | 龍眠帖(明治41年(1908)刊)/赤壁賦(大正4年(1915)刊) |

|---|---|

| 【 デッサン 】 | 裸体習作(男子立像) |

| 【 絵画 】 | 春宵図軸/水彩小品(月ヶ瀬ノ梅) |

| 【 挿絵 】 | 十二支帖(牛橛造像中ノ文字)/漾虚集(夏目漱石著) |

| 【 装幀 】 | 野菊の墓(伊藤左千夫著)/若菜集(島崎藤村著)/落梅集(島崎藤村著) |

| 【 資料 】 | 裸婦座像(A・ロダン画)/マルソー将軍の死(J=P・ローランス画) |

ギャラリートーク(展示解説)

| 日時 | 平成24年 2月5日(日) |

|---|---|

| (1) 10:00〜 / (2)13:30〜 (どちらかを希望のこと) | |

| 定員 | 事前申込制で各回20名 |

| 申込方法 | 官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、希望日時を、「返信用表面」に郵便番号、住所、氏名を明記して下記までお申込下さい。はがき1通につき1名の申込みとなります。聴講無料。ただし入館料は必要です。 |

| 申込先 |

〒110-0003 台東区根岸2-10-4 台東区立書道博物館 「ギャラリートーク」係まで |

| 締切 | 平成24年 1月25日(水) 必着 |