| 台東区立書道博物館企画展 |  |

|---|---|

| みんなが見たい優品展 パート10 -中村不折コレクションから- 不折が学んだ、書聖・王羲之。 |

|

| 平成24年12月7日(金)〜平成25年3月3日(日) | |

| 今回で10回目となるリクエスト展。展示希望アンケートをもとに、ご要望にお応えできる範囲で当館の所蔵品を紹介します。今回は、アンケートで常に上位を占める王羲之の作品を、東京国立博物館平成館で1月22日(火)〜3月3日(日)に開催される特別展『書聖 王羲之』に合わせて紹介します。 | |

※文章、画像の転載は固く禁じます!

中村不折記念館

【1F 第1展示フロア-】 -王羲之に至るまで-

大型展示ケース

|

1:西宮酒造株式会社長伊藤君紀徳碑 中村不折(1866〜1943)筆/大正7年(1918) |

|---|

| 西宮酒造株式会社(現・日本盛株式会社)社長・伊藤米蔵の功績を称える碑の拓本。題字は実業家、渋沢栄一。 |

|

2:西宮酒造株式会社長伊藤君紀徳碑稿軸 中村不折 筆/大正7年(1918) |

| 西宮酒造株式会社(現・日本盛株式会社)社長・伊藤米蔵の功績を称える碑の原稿。 |

|

3:白鳥先生碑 中村不折 筆/昭和2年(1927) |

| 幕末〜明治の教育者・書家であり、少年時代の不折に書を指導した白鳥拙庵を称える「白鳥先生碑」の拓本。 |

|

4:開通褒斜道刻石(旧拓) 後漢・永平9年(66) |

| 陝西省にあった褒斜道の修理開通を記念し、道沿いの岩壁にその経緯を刻んだ「開通褒斜道刻石」の拓本。 |

【1F 第1展示フロア- / 展示ケース】

展示ケース

|

5:甲骨文 殷(前13世紀頃) |

|---|

| 河南省・殷墟から出土した亀甲や牛骨などに刻まれた、現存最古の漢字資料。殷時代後期のもの。 |

|

6:虢季子白盤銘 西周(前9〜前8世紀) |

| 虢季子白が作った大型の青銅器である盤(清めの水を入れる器)に鋳込まれた銘文の拓本。 |

|

7:泰山刻石 -十字本- 李斯(?〜前208)筆/秦(前219) |

| 天下を統一した始皇帝が、山東省の泰山に建てた「泰山刻石」の拓本。現在は10字のみが残る。 |

|

8:琅邪台刻石(明拓) 李斯 筆/昭和10年(1935) |

| 始皇帝が山東省の琅邪台に建てた「琅邪台刻石」の拓本。「泰山刻石」と並ぶ小篆の名品の1つ。 |

|

9:礼器碑 後漢・永寿2年(156) |

| 孔子廟を整備し、孔子の親族を優遇した魯国(山東省)の大臣・韓勅の功績を称える「礼器碑」の拓本。 |

|

10:薦季直表 鍾繇(151〜230)筆/三国(魏)・黄初2年(221) |

| 三国時代・魏国の重臣であり、書の大家でもあった鍾繇の書。かつて功績を挙げた季直を再び用いるよう魏文帝に奉る文である。書跡の写しを木や石の版に刻み、拓本をとって冊子や巻子に仕立てた書の手本を法帖という。 |

【2F 第2展示フロア-】 -王羲之の書-

|

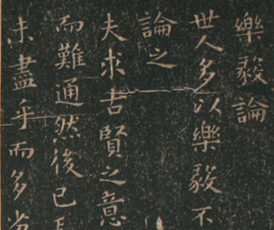

11:楽毅論(宋拓) 王羲之(303?〜361?)筆/東晋・永和4年(348) |

||||

|---|---|---|---|---|

| 東晋時代の貴族であり、後世"書聖"と仰がれる王羲之の楷書作品。「楽毅論」は、戦国時代の将軍・楽毅の評価を正すために作られた文である。 | ||||

|

12:東方朔画賛(「停雲館帖」所収) 王羲之 筆/東晋・永和12年(356) |

||||

| 王羲之の楷書作品。「東方朔画賛」は、仙人として仰がれる東方朔の画像に寄せた文である。画に添える詩文を賛という。明時代の大家・文徴明が作った「停雲館帖」に収録されている。 | ||||

|

13:蘭亭序 -潁井本-(明拓) 王羲之 筆/東晋・永和9年(353) |

||||

| 王羲之の代表作として伝わる作品。王羲之は41名の客人を浙江省の蘭亭に招き、詩会を催した。その際、客人たちの詩を集めて詩集を作り、これに添えた序文の原稿が「蘭亭序」である。真跡は失われ、唐時代以降に作られた臨書や写し(模本)、法帖によってその面影が伝えられている。この「潁井本」は、明時代に安徽省・潁上の井戸から発見された刻石から拓本をとって作られた法帖である。 | ||||

|

14:蘭亭序 -薛稷本- 王羲之 筆/東晋・永和9年(353) |

||||

| 「蘭亭序」の法帖の1つ。唐時代初期、書に優れた薛稷の作といわれる模本をもとにして作られた。 | ||||

|

15:蘭亭序 -神龍半印本- 王羲之 筆/東晋・永和9年(353) |

||||

| 唐時代の馮承素の作といわれる模本をもとにした「蘭亭序」。冒頭と末尾にある"神龍"の割り印が名の由来。 | ||||

|

16:孝女曹娥碑(「筠清館帖」所収) 王羲之 筆/東晋・升平2年(358) |

||||

| 王羲之の楷書として伝わる作品。「孝女曹娥碑」は、後漢時代、水に沈んだ父を捜すために自らも投身した孝行な女・曹娥を称えた碑文である。清時代後期の収蔵家・呉栄光が作った集帖「筠清館帖」に収録されている。 | ||||

|

17:十七帖 -欠十七行本-(宋拓) 王羲之 筆/東晋(4世紀) |

||||

| 王羲之の手紙を集めて作った法帖。草書の手本として広く学ばれている。「蘭亭序」と同様、多くの系統がある。この「欠十七行本」は、全体のうち17行分が欠落している系統の「十七帖」である。 | ||||

|

18:十七帖 -河南本- 王羲之 筆/東晋(4世紀) |

||||

| 「欠十七行本」とは異なる系統の「十七帖」。唐時代の賀知章が臨書といわれる「賀監本」系統の1つである。 | ||||

|

19:姨母帖・初月帖(「停雲館帖」所収) 王羲之 筆/東晋(4世紀) |

||||

| 王羲之の手紙2通。文徴明が作った集帖「停雲館帖」には、唐時代に作られた王氏一族の書跡の模本「万歳通天進帖」も収録されている。この2通はその冒頭を飾る作品である。原本は遼寧省博物館蔵。 | ||||

|

20:快雪時晴帖・行穣帖(「隣蘇園帖」所収) 王羲之 筆/東晋(4世紀) |

||||

| 王羲之の手紙2通。「快雪時晴帖」の原本は、かつて清時代の乾隆帝が愛蔵した"三希"の1つに数えられる名品である。現在は台北・故宮博物院蔵。「行穣帖」の原本は、アメリカ・プリンストン大学附属美術館蔵。楊守敬が作った集帖「隣蘇園帖」に収録されている。楊守敬は、来日して明治時代の書家たちに大きな影響を与えたことで知られる。 | ||||

|

21:洛神賦十三行 王献之(344〜388)筆/東晋(4世紀) |

||||

| 王羲之の第7子であり、父とともに"二王"と称される書の大家・王献之の書。「洛神賦」は、三国時代に活躍した曹操(魏武帝)の子、曹植が作った賦(文体の1つ)である。全体のうち13行分が伝わっている。 | ||||

|

22:淳化閣帖 -粛府本- 淳化閣帖・北宋・淳化3年(992) |

||||

| 「淳化閣帖」は、王羲之ら歴代名家の書跡を集めて作られた現存最古の集帖である。原刻本は制作部数が少なかったために貴重視され、各地で模刻が重ねられた。この「粛府本」はその1つで、明時代末に作られた。 | ||||

|

23:二王帖 南宋(12〜13世紀) |

||||

| 王羲之、王献之父子(二王)の書跡を集めて作ったである。南宋時代のが作った。 | ||||

|

24:蘭亭硯(洮河緑石) 宋(10〜13世紀) |

||||

| 蘭亭で催された詩会において王羲之が筆を執る「蘭亭序」の場面を彫刻した硯。裏面には王羲之が愛したガチョウが彫刻されている。洮河緑石は、甘粛省を流れる洮河から採取された貴重な石材である。 | ||||

|

【2F 特別展示室】 -王羲之の集字碑-

|

25:集王聖教序(北宋拓) 王羲之 筆/懐仁(唐)集字/唐・咸亨3年(672) |

|---|

|

26:集王聖教序(南宋拓) 王羲之 筆/懐仁(唐)集字/唐・咸亨3年(672) |

| 唐時代の僧・懐仁が王羲之書跡から字を集めて建てた碑「集王聖教序」の拓本。三蔵法師と称される唐時代の高僧・玄奘が成し遂げた漢訳仏典に対して与えられた唐の太宗皇帝の文「三蔵聖教序」と、当時皇太子であった高宗皇帝の文「述三蔵聖教序記」、そして玄奘が漢訳した『般若波羅蜜多心経』が刻まれている。展示番号25は北宋時代にとられた拓本であり、26は南宋時代にとられた拓本として伝わっている。 |

【2F 中村不折記念室】 不折が王羲之を学んだ作品、および関連作品を展示しています。

| 【 書 】 | 楷書蘭亭序冊 大正元年(1912) |

|---|---|

| 『蘭亭序』 大正元年(1912)刊 |

|

| 模王右軍帖 明治〜昭和(19〜20世紀) |

|

| 臨王羲之「袁生帖」 明治〜昭和(19〜20世紀) |

|

| 行書五字「養池右軍鵞」 明治〜昭和(19〜20世紀) |

|

| 行書論語里仁第四軸 明治〜昭和(19〜20世紀) |

|

| 草書菅原道真七言絶句「九月十日」軸 明治〜昭和(19〜20世紀) |

|

| 草書李洞七言絶句「送三蔵帰西域」軸 明治〜昭和(19〜20世紀) |

|

| 草書王翰七言絶句「涼州詞」軸 明治〜昭和(19〜20世紀) |

|

| 草書乃木希典七言絶句「金州城外作」軸 明治〜昭和(19〜20世紀) |

|

| 【 画 】 | 十二支帖(丑年) 大正2年(1913) |

| 十二支帖(辰年) 大正5年(1916) |

|

| 「王羲之愛鵞図」画稿 明治〜昭和(19〜20世紀) |

|

| 【 関連資料 】 | 京都東山蘭亭会記念葉書 大正2年(1913) |

ギャラリートーク(展示解説)

| 日時 | (1)平成25年1月27日(日)10:00〜、13:30〜 |

|---|---|

| (2)平成25年2月17日(日)10:00〜、13:30〜 | |

| 定員 | 事前申込制で各回20名(希望者多数の場合は抽選) |

| 申込方法 |

官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、希望日時を、「返信用表面」に郵便番号、住所、氏名を明記して下記までお申込下さい。 はがき1通につき1名の申込みとなります。聴講無料。ただし当日の観覧料が必要です。 |

| 申込先 |

〒110-0003 台東区根岸2-10-4 台東区立書道博物館 「ギャラリートーク」係まで |

| 締切 |

(1)平成25年1月16日(水) 必着 (2)平成25年2月6日(水) 必着 |