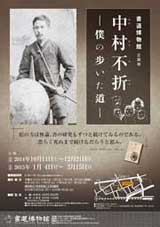

| 台東区立書道博物館企画展 |  |

|---|---|

|

中村不折 ―僕の歩いた道― 後編 森鷗外、夏目漱石たちとの交流 |

|

|

平成27年1月4日(日)~平成27年3月15日(日) 期間中、一部展示替えがあります。 前期展示 1月4日(日)~2月8日(日) 後期展示 2月10日(火)~3月15日(日) (東北大学東北アジア研究センターとの共同企画を含む) |

|

|

書道博物館の創設者であり、画家・書家の中村不折は、還暦に「僕の歩いた道」と題した自伝を残しました。本展は、この自伝をもとに前編と後編に分け、書道博物館所蔵の様々な名品で中村不折の生涯をつづります。 後編では、洋画界でのめざましい活躍を示す油彩画や、森鷗外(もりおうがい)もファンだった不折流と呼ばれる書作品、そして山水や中国故事の題材を得意とした日本画など、後年の不折作品を一挙に公開し、明治の文豪たちとの交流もあわせて紹介します。また、後編の後期展示では、東北大学東北アジア研究センターおよび東北大学附属図書館が所蔵する不折や明治の文豪たちの作品を特別に展示します。 |

|

※文章、画像の転載は固く禁じます!

中村不折記念館

※所蔵先が記されていないものは全て台東区立書道博物館の所蔵品です。

【第1展示フロア- 1F】大型展示ケース

| 1:裴将軍詩 | 顔真卿(709~785)筆/唐(8世紀) |

|---|---|

| 2:『龍眠帖』 | 中村不折(1866~1943)筆/明治41年(1908)刊 |

| 3:西宮酒造株式会社長伊藤君紀徳碑 | 中村不折 筆/大正7年(1918) |

| 4:臨顔真卿裴将軍詩軸 | 中村不折 筆/大正7年(1918) |

| 5:伊藤先生之碑 | 中村不折 筆/昭和7年(1932) |

明治38年、フランスから帰国した不折は非常に多忙な生活を送った。そのため2年ほど経過した明治40年の秋から体調を崩してしまう。その療養先である群馬県の磯部温泉において筆を執ったのが『龍眠帖』であった。以後、不折は書家としても大きな足跡を残すこととなる。

| 6:病状 | 中村不折 筆/明治40年(1907) |

|---|---|

| 7:「龍眠」 | 中村不折 筆/大正2年(1913)刊 |

| 8:楷書千字文 稿本 | 中村不折 筆/大正7年(1918) |

| 9:行書千字文 稿本 | 中村不折 筆/大正7年(1918) |

| 10:草書千字文 稿本 | 中村不折 筆/大正7年(1918) |

| 11:『楷書千字文』 | 中村不折 筆/大正8年(1919)刊 |

| 12:『行書千字文』 | 中村不折 筆/大正8年(1919)刊 |

| 13:『草書千字文』 | 中村不折 筆/大正8年(1919)刊 |

【第2展示フロア- 2F】

正岡子規と出会って/29~34歳

◆ 新聞挿絵

不折は、帰国後に日本新聞社を退社し、朝日新聞社に入社する。そして関東大震災が起こる大正12年まで新聞挿絵を描き続けた。

| 14:十二支帖 | 中村不折 筆/明治39年~大正10年(1906~1921) |

|---|

◆ 不折と各界著名人 ―夏目漱石を中心に―

正岡子規との出会いをきっかけとして、不折は晩年まで多くの芸術家や文豪たちと交流した。夏目漱石とはフランス留学中に正岡子規を通じて知り合う。当時漱石はイギリスに留学し、文学の研究を深めていた。帰国後、不折は漱石の小説の挿絵などを担当するようになる。

| 15:『吾輩ハ猫デアル』挿絵 | 中村不折 筆/明治38年(1905)刊 |

|---|---|

| 16:漱石居士書翰 下(3通目) | 夏目漱石(1867~1916) 筆/明治38年(1905) |

| 17:『漾虚集』挿絵 | 中村不折 筆/明治39年(1906)刊 |

| 18:漱石居士書翰 上(4通目) | 夏目漱石 筆/明治39年(1906) |

| 19:堀越秀像銘 |

森鷗外(1862~1922)撰・中村不折 筆 /大正7年(1918) |

| 20:中村不折宛書簡 | 相馬愛蔵(1870~1954)筆 /明治~昭和(19~20世紀) |

★前期展示 1月4日~2月8日

| 21:中村不折宛書簡 |

伊藤左千夫(1864~1913)筆 /明治~大正(19~20世紀) |

|---|---|

| 22:中村不折宛書簡 | 犬養毅(1855~1932)筆/大正~昭和(20世紀) |

| 23:中村不折宛書簡 | 高野辰之(1876~1947)筆/昭和12年(1937) |

★後期展示 2月10日~3月15日

| 24:名刺および名刺入れ | 明治(19~20世紀)/東北大学附属図書館蔵 |

|---|---|

| 25:漱石筆オックスフォード大学水彩画 |

夏目漱石 筆/明治36~37年(1903~1904)頃 /東北大学附属図書館蔵 |

| 26:デスマスク(複製) |

新海竹太郎(1868~1927)作(原品:大正5年/1916) /東北大学附属図書館蔵 |

| 27:漱石忌短冊 |

芥川龍之介(1892~1927)筆ほか/大正6年(1917) /東北大学附属図書館蔵 |

| 28:俳句 | 東北大学附属図書館蔵 |

◆ 最後の転居 ―上根岸125番地(現在の書道博物館)―

大正4年、不折はそれまで住んでいた中根岸31番地の住居が手狭になったことなどから、上根岸125番地に転居する。その地は子規が住んでいた住居の向かいにあたる、かつての寛永寺貫主の御隠殿跡であった。

| 29:斎藤宗次郎宛書簡 | 中村不折 筆/大正4年(1915) |

|---|---|

| 30:由緒ある不折氏の邸宅 (「土地と家屋」第1巻第3号) |

大正4年(1915)刊 |

【特別展示室 2F】

森鷗外・夏目漱石との交流

明治~大正時代の文豪であり軍医であった森鷗外は、日清戦争時に軍医部長として金州(遼東半島)にいた。鷗外は当地で子規の来訪を受け、帰国後には不折とも交流し、不折に雑誌の挿絵を依頼するようになる。鷗外は不折の書をこよなく愛したことでも知られ、鷗外の墓の書は、その遺言通り不折が筆を執っている。

| 31:中村不折宛書簡 | 森鷗外 筆/明治42年(1909) |

|---|---|

| 32:述志之詩 | 森鷗外 筆/大正4年(1915) |

| 33:『不折山人丙辰潑墨第一集』序文 | 夏目漱石 筆/大正5年(1916)刊 |

| 34:不折山人丙辰潑墨第二集序文 | 森鷗外 筆/大正5年(1916) |

| 35:『不折山人丙辰潑墨第二集』序文 | 森鷗外 筆/大正5年(1916)刊 |

| 36:中村不折宛書簡軸 | 与謝野鉄幹(1873~1935)筆/大正11年(1922) |

★後期展示 2月10日~3月15日

| 37:書幅 | 夏目漱石 筆/大正(20世紀)/東北大学附属図書館蔵 |

|---|

【2F 中村不折記念室】

画家・書家 中村不折

◆ 不折の書

不折は小さな頃から、字を書くことを好んだ。日清戦争従軍から帰国して以降、本格的に書を学び、資料を集めて研究を深め、たどり着いた書風は、“不折流”と称された。

★前期展示 1月4日~2月8日

| 38:滝乃川学園追悼記念碑 | 中村不折 筆/大正~昭和(20世紀) |

|---|

★後期展示 2月10日~3月15日

| 39:古隷書二行 | 中村不折 筆/大正~昭和(20世紀)/東北大学蔵 |

|---|

◆ 不折の日本画

不折は日本画も多く制作した。日本や中国の故事に取材した画や道釈人物、山水画が多い。特に大正時代のはじめ頃は画集も多く出版され、作品の即売会も開かれた。こうして書道資料購入の資金を得たのである。

★前期展示 1月4日~2月8日

| 40:大黒天図軸 | 中村不折 筆/大正13年(1924) |

|---|---|

| 41:七福神嬉遊図軸 | 中村不折 筆/大正~昭和(20世紀) |

| 42:虎渓三笑図軸 | 中村不折 筆/大正~昭和(20世紀) |

★後期展示 2月10日~3月15日

| 43:寒山拾得図 | 中村不折 筆/大正~昭和(20世紀)/東北大学蔵 |

|---|---|

| 44:詩仙看瀑図 | 中村不折 筆/大正~昭和(20世紀)/東北大学蔵 |

| 45:山水之図 | 中村不折 筆/大正~昭和(20世紀)/東北大学蔵 |

◆ 不折の油彩画

フランスから帰国後の不折は、日本洋画壇の重鎮として文展・帝展の審査員や帝国美術院会員を務め、主に中国の故事を題材とした作品を多く描いた。

| 46:裸婦座像 | 中村不折 筆/明治39年(1906)頃 |

|---|---|

| 47:懸泉 | 中村不折 筆/昭和14年(1939) |

| 48:湖畔 | 中村不折 筆/昭和15年(1940) |

| 49:猗器の誡 | 中村不折 筆/昭和16年(1941) |

| 50:眺望 | 中村不折 筆/昭和17年(1942) |

◆ 太平洋画会と太平洋美術学校

留学を終えた不折は、明治美術会の後身である太平洋画会の会員となった。そして明治39年には同会研究所の教授に就任し、多くの学生を育成した。昭和4年には太平洋美術学校の初代校長に就任している。

| 51:「太平洋美術学校長印」朱文方印 | 昭和(20世紀) |

|---|

◆ 出版物

| 52:『不折画集第一』(海内無双美男子不折山人自惚像) | 中村不折 筆/明治43年(1910)刊 |

|---|---|

| 53:日めくりカレンダー | 中村不折 筆 |

◆ 書道博物館創設へ

不折は質素な生活を心がけ、日本画や書の潤筆料で多くの書道資料を購入した。しかし根岸の道筋は細く狭いため、火事が多かった。加えて大正12年には関東大震災が起こる。難を逃れた不折は、苦心して収集した資料を守り抜いていく術を模索しなければならなかった。また不折はいつ頃からか、これらの資料を自分のためだけでなく、書家や学者などに広く公開することを考えていた。

まず大正14年、庭内南西に収蔵庫(16m²)を建設し、拓本・紙本墨書類を収蔵した。そして昭和8~10年にかけて展示施設が建設され、昭和11年11月3日、財団法人書道博物館が開館した。同年11月16日には東京ステーションホテルにて、博物館竣成祝賀会が開催された。

| 54:関東大震災図(上野大仏)下絵 | 中村不折 筆/大正~昭和(20世紀) |

|---|---|

| 書道博物館写真資料 | 昭和8~11年(1933~1936) |

ギャラリートーク(展示解説)

| 日時 | 平成27年1月25日(日) (1)10:00~/(2)13:30~(どちらかを希望のこと) |

|---|---|

| 定員 | 会場が手狭なため、事前申込制で各回20名(希望者多数の場合は抽選) |

| 申込方法 |

往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、希望日時を、「返信用表面」に郵便番号、住所、氏名を明記して下記までお申込下さい。 はがき1通につき1名の申込みとなります。聴講無料。ただし当日の観覧料は必要です。 |

| 申込先 |

〒110-0003 台東区根岸2-10-4 台東区立書道博物館 「ギャラリートーク」係まで |

| 締切 | (1)、(2)とも 平成27年1月14日(水) 必着 |